Narratives of Risky Eating Practices and Behaviors: A Socioconstructionist Approach

Jimena Carolina Facundo Botello[1], Cintia Aguilar Delgadillo[2] y Noemí Díaz Marroquín[3]

Facultad de Psicología, Universidad Nacional Autónoma de México

Resumen

El conocimiento científico generado en relación a los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) ha sido mayoritariamente de corte cuantitativo; sin embargo, no siempre resulta el más favorecedor para el apoyo, prevención y detección. El objetivo fue explorar desde una perspectiva socioconstruccionista las formas en que las construcciones sociales dominantes influyen en la normalización de ciertas prácticas alimentarias de riesgo para complejizar, comprender y retomar las historias narradas de quienes han sido diagnosticados con un TCA. Participó una mujer de 30 años, quien, compartió su historia. Se realizó un análisis narrativo, enfocado en la estructura, características y contextos particulares en el que emergen las acciones humanas. Los componentes identificados permitieron reconocer que estaban estrechamente relacionados a los significados que el sistema familiar tenía, los cuales se construyen en contextos relacionales a nivel micro y macrosocial, aspectos a considerar en intervenciones, servicios de atención a la salud y el acompañamiento psicoterapéutico.

Palabras clave: conductas alimentarias de riesgo, TCA, construccionismo social, investigación cualitativa, análisis narrativo.

Abstract

The scientific knowledge generated in relation to Eating Disorders (ED) has been mostly quantitative; however, it is not always the most favorable for support, prevention and detection. The objective was to explore from a socioconstructionist perspective the ways in which dominant social constructions influence the normalization of certain risky eating practices in order to complexify, understand and retake the stories told by those who have been diagnosed with an ED. A 30-year-old woman participated, who shared her story. A narrative analysis was conducted, focusing on the structure, characteristics and particular contexts in which human actions emerge. The components identified allowed us to recognize that they were closely related to the meanings that the family system had, which are constructed in relational contexts at the micro and macrosocial level, aspects to be considered in interventions, health care services and psychotherapeutic accompaniment.

Key words: risky eating behaviors, ED, social constructionism, qualitative research, narrative analysis.

Introducción

Las conductas alimentarias se definen como el conjunto de acciones y comportamientos relacionados con el ser humano y su interacción con los alimentos; se adquieren a través de la experiencia directa con estos, la imitación de modelos, la disponibilidad de comida, así como el estatus social, los simbolismos afectivos y las tradiciones propias de la cultura en la que las personas están inmersas (Domínguez-Vázquez et al., 2008). La influencia de las madres en la adquisición de las conductas alimentarias es otro de los aspectos que suele destacarse en los estudios, dado que socialmente se les asignan las tareas del cuidado y la crianza así como la mayoría de los hábitos y prácticas alimentarias; en este sentido, los roles de género desempeñan un papel fundamental en la transmisión de la herencia cultural, particularmente en las comunidades hispanas, lo que a su vez acentúa la influencia de la familia en la configuración de los patrones de nutrición. (Al Yazeedi, et al., 2021; Da Costa, 2023; Domínguez-Vázquez et al., 2008; Osorio et al., 2002; Sepúlveda et al., 2020).

Los valores, las creencias, las costumbres, y representaciones de los alimentos dentro del contexto familiar, incluyen la visión que la madre y/o la familia tiene sobre el tipo de alimentación que se requiere para lograr tener un “cuerpo ideal”, generando a su vez estilos de vida específicos (Osorio et al., 2002; Yang, et al., 2016). Aspecto que puede llevar a las personas a desarrollar alteraciones en la alimentación o a presentar Conductas Alimentarias de Riesgo [CAR] (aumento o la disminución de la ingesta de alimentos) para controlar el peso corporal y tener un “cuerpo ideal” o “saludable”. En México, se estima que más del 25% de las y los adolescentes padecen en algún grado de TCA; siendo los más comunes la bulimia, la anorexia nerviosa y los atracones. Durante la pandemia por COVID-19 incrementó la prevalencia de los mismos y aunque desde entonces se buscó reforzar los protocolos existentes para la detección y tratamiento de estos trastornos, se ha registrado una disminución en la edad de diagnóstico, afectando cada vez a más personas de entre 14 y 25 años, siendo la mayoría mujeres, puesto que por cada hombre puede haber hasta 10 mujeres (Secretaría de Salud, 2023).

A través de redes sociales y otros medios de difusión, las y los jóvenes están expuestos a patrones de alimentación que les permiten identificar cuando no se ajustan a lo que se considera una vida saludable, la cual busca un equilibrio entre lo que se consume y el peso; como puede ser, identificar el tipo de alimentos que se consideran como “buenos” o “malos” para la salud, así como, estrategias para evitar comer en momentos de ansiedad y/o poca atención. Sin embargo, en muchos casos esta información no solo falla en apoyar la prevención y detección de las CAR o los TCA, sino que también puede generar malestar. Se ha comprobado que menos del 10% de los afectados está en tratamiento o es consciente de su condición (Romero, 2023).

La etiología de los CAR y TCA aún no está completamente clara; la literatura refiere que se caracterizan por ser multifactoriales, interviniendo factores socioculturales, biológicos, medioambientales y familiares, siendo estos últimos, uno de los principales intereses en la terapia familiar sistémica, dado que algunos autores sugieren que la percepción de las prácticas parentales, entendidas como creencias, actitudes y comportamientos, puede influir significativamente en el desarrollo social y emocional de los individuos (Bautista-Díaz, 2020; Fiter, 2022; Sepúlveda et al., 2020).

La terapia familiar sistémica consideró a la familia como uno de los principales detonantes o causantes de los TCA. Se entendía a estos trastornos como una respuesta disfuncional del sistema familiar total (Minuchin et al. 1978; Sepúlveda et al., 2020), aspecto que mantiene su vigencia en cuanto a la inclusión de la familia en el abordaje y tratamiento (Baudinet y Eisler, 2024).

Algunas investigaciones permiten vislumbrar la relevancia de la familia en el desarrollo de estas problemáticas, destacando que la falta de: cohesión familiar, flexibilidad, comunicación, claridad en las normas y de roles (Fiter, 2022) así como el maltrato emocional (Muela, 2010) aumentan la probabilidad de desarrollar un TCA. Sepúlveda et al., (2020), señala que las familias con un miembro que padece un TCA experimentan un mayor malestar emocional, con niveles elevados de ansiedad y depresión; a menudo recurren a estrategias de afrontamiento que pueden inducir sentimientos de ineficacia y aumentar el malestar psicológico. Este contexto puede dar lugar a la creación de estigmas, vergüenza, rechazo y/o la normalización de ciertas conductas alimentarias y rituales, que empiezan a ser percibidos como “estilos de vida”. Dichas conductas y rituales a su vez, pueden alterar los planes familiares y afectar las relaciones dentro del núcleo familiar.

A pesar de que estudios como el de Escoffié, et al. (2022) confirman la importancia y utilidad de involucrar a las familias en la prevención, identificación y tratamiento, sobre todo cuando se trata de los TCA, (Baudinet & Eisler, 2024), pues esto permite que se pueda apoyar y promover un funcionamiento familiar más amplio, donde se dé espacio a ver y ser visto; se vislumbra la necesidad de profundizar en la comprensión de la experiencia de quienes son diagnosticados con un TCA, pues las investigaciones suelen enfocarse en el déficit o la patología de las personas diagnosticadas y las características de las familias, que si bien, permiten entender y considerar diversos elementos en el desarrollo de estas conductas, no es suficiente para entender la vivencia de quiénes lo transitan, sino al contrario, puede estigmatizar lo vivido.

Narrativa

Desde una perspectiva socioconstruccionista se asume que la realidad y el conocimiento se construye en las interacciones sociales (Fabregat, 2015; Gergen, 1985); el conocimiento se entiende como un proceso de construcción relacional, donde el lenguaje juega un papel crucial en la creación de la realidad (McNamee y Gergen, 1996). La investigación desde este marco de referencia alude al diálogo como una posibilidad de co-construir nuevas interpretaciones y/o identificar significados subordinados y marginados (Chenail et al., 2020).

De acuerdo con Kenneth Gergen el significado emerge en el lenguaje, entendido como un proceso microsocial que da cuenta de las relaciones sociales que sostienen la coherencia y el sentido que las personas otorgan a los hechos. Las narraciones son entonces una forma de dar coherencia a la vida y a las relaciones; una forma de construir y deconstruir identidades (Chenail, et al., 2020; Morales, 2005), pero además representan una forma de aproximarnos a la realidad social vigente en contextos específicos de interacción (Gergen, 1996). Y finalmente, las narrativas nos permiten dar cuenta tanto de los discursos dominantes que privilegian las familias, las sociedades y las personas, así como los que suelen ser marginados (Chenail et al., 2020).

En las narrativas relacionadas con la enfermedad, la forma discursiva permite que el narrador se posicione como el sujeto de la experiencia en relación con la misma y, por lo tanto, en relación con las personas que lo rodean, así como el tiempo, espacio y marco de su biografía personal, construyendo una versión única y localizada por los discursos sociales, en este caso, los que están íntimamente relacionados sobre el cuerpo y su ideal. La narración nos permite hacer inteligible la realidad de quien relata, ya que posibilita que los acontecimientos sean socialmente visibles (Chenail et al., 2020).

De acuerdo con Gergen (1998, como se citó en Morales, 2005), es a través de la auto narración que las personas organizan su vida, eligen qué y cómo relatar lo que consideran importante para lograr transmitir lo que desean. Para estos autores las narraciones tienen ciertas propiedades o componentes que permiten analizarlas y hacerlas inteligibles para la audiencia como: establecer un punto final apreciado, seleccionar los acontecimientos relevantes, ordenación de los acontecimientos, estabilidad de la identidad, vinculaciones causales y los signos de demarcación.

Para estos autores, la forma en que estructuran su narrativa las personas, posibilitan la identificación no sólo de componentes sino de formas narrativas que permiten dar cuenta de lo que ha significado esta experiencia, es decir, las valoraciones que hacen las personas de cada evento que eligen relatar para lograr transmitir lo que desean (Gergen, 1996). Las formas o estructuras narrativas son: la estabilidad, la progresiva y la regresiva, denominadas como rudimentarias, y de éstas tres surgen otro tipo de narraciones más complejas: la narración trágica, la narración novela-comedia, la narración ¡y vivieron muy felices! y la narración epopeya heroica (Morales, 2005).

Aproximarnos al estudio de los CAR y TCA que para efectos de este estudio denominaremos prácticas alimentarias de riesgo, implica dar cuenta de cómo los discursos y construcciones sociales dominantes influyen en la construcción de la realidad de las personas, entendiendo que, las narrativas en torno a las prácticas alimentarias de riesgo, permiten recuperar las voces que han sido excluidas; cuestionar verdades universales de prácticas modernistas, tales como las que emite el manual del DSM‑V (2014) (Segal, 1986) que nos llevan a entender los problemas de carácter alimentario como psicopatologías o trastornos que clasifican y determinan comportamientos sintomáticos de un modo descontextualizado, impidiendo la comprensión de los mismos (Ugazio, 2022), dejando de lado las singularidades y/o la multiplicidad de formas de vivir y significar la relación con las prácticas alimentarias, mientras se imponen construcciones sociales hegemónicas.

Es por ello que surge el interés de explorar cómo son las narrativas de mujeres mexicanas que han sido diagnosticadas con una práctica alimentaria de riesgo (TCA) o experimentan alguna preocupación por la manera en cómo se alimentan y cómo se ven. La intención es contribuir en la generación de conocimiento local y contextualizado, que permita cuestionar las propuestas hegemónicas y ampliar el entendimiento de los y las profesionales de la salud, para ir más allá del diagnóstico y patologización de las problemáticas sociales (Hoffman, 2002, como se citó en Chenail et al., 2020); es decir, aludiendo a una pluralidad de posibles descripciones, explicaciones, interpretaciones y predicciones de las conductas alimentarias de riesgo a través de las narrativas (Malpas, 2005, como se citó en Chenail et al., 2020), desde la propia voz de quien lo vive.

Método

Esta investigación se guio por el paradigma interpretativo (Guba y Lincoln, 2002). Se realizó una investigación cualitativa de tipo narrativo (Bernasconi, 2011), que se caracteriza por el estudio de las historias relatadas por las personas al dar cuenta de los significados otorgados a una experiencia preservando el valor y la dignidad de quien lo cuenta (Alheit, 2012; Chenailet al., 2020; Creswell, 2007; Kim, 2016). Participó Vico, una mujer de 30 años de edad con diagnóstico de Trastorno de la Conducta Alimentaria No Especificado (TCANE), residente en la Ciudad de México.

Consideraciones éticas

Se retomaron los elementos que deben considerarse para determinar si una investigación es ética (Álvarez, 2022) y se cumplieron los criterios éticos para investigación con seres humanos (Emanuel, 2003), tales como: el valor social o científico, el proporcionar un consentimiento informado, el respeto a las personas inscritas, a sus valores, intereses, preferencias, creencias y derechos. Se le notificó la finalidad de la investigación, del manejo de su información; así como del derecho de la participante a retirarse del estudio en cualquier momento, pues su participación debería ser estrictamente voluntaria. Es importante mencionar que la participante se encontraba en proceso terapéutico al momento del estudio.

Procedimiento

Por medio de un anuncio publicado en redes sociales, se hizo una invitación fue de manera voluntaria a hombres y mujeres de México, con edades entre 18 a 45 años, y mediante un muestreo no probabilístico accidental. Ningún hombre mostró interés en participar, siendo un total de 3 mujeres de entre 29 a 30 años de edad, quienes decidieron formar parte. Sin embargo, dentro del presente artículo, sólo se comparte la entrevista realizada a Vico.

El anuncio publicado incluyó la siguiente pregunta: “¿Te han diagnosticado algún TCA y/o te has sentido MUY preocupada/o por tu apariencia física?”, en aquél se explicitaba que se trataba de una investigación en el marco de la formación como terapeuta familiar. A las personas que mostraron su interés en participar y cubrieron los criterios de inclusión, se les solicitó llenar un cuestionario en Google Forms con datos generales. El formulario permitió conocer parte de su experiencia y el motivo por el cual les interesaba participar en la investigación, así como leer y firmar el consentimiento informado que autorizaba el poder contactarles. Una vez que lo completaban, se les agradecía su participación y se les compartió información de algunos lugares donde comunicarse en caso de que alguna pregunta les haya resultado incómoda.

La cita para la entrevista con la participante/colaboradora se acordó vía correo electrónico y se realizó a través de videollamada en Google Meet teniendo una duración total de 1 hora con 39 minutos. Posteriormente, se llevó a cabo un análisis narrativo de la entrevista y la representación gráfica de los acontecimientos autorrelevantes (forma narrativa), la cual fue mostrada a Vico y en caso de ella solicitarlo, se hicieran cambios para que su historia fuera contada y transmitida con mayor claridad y desde un lugar que ella prefiriera y le hiciera mayor sentido.

Análisis de la información

El análisis narrativo se consideró pertinente para responder al objetivo de estudio dado que permite organizar, deconstruir y dar cuenta de otras voces que permitan reinterpretar la historia y recontextualizarla para posibilitar nuevas prácticas relacionales a través de las formas narrativas (Gergen, 1996; McNamee & Hosking, 2012).

Procedimiento de análisis narrativo

Se transcribieron las entrevistas con apoyo del programa Transkriptor; posteriormente, se escuchó la grabación y verificó que la transcripción quedara lo más fiel posible a la misma (Willig, 2013). Se realizó el análisis narrativo retomando la propuesta de Gergen (1996), (ver tabla 1). En la estructura de Vico, se identificaron tanto los componentes como la forma narrativa y los contextos de interacción en que éstos emergieron.

Tabla 1

Componentes narrativos de Gergen

| Componentes narrativos | Descripción | ||

| Establecer un punto final apreciado | Se refiere a la meta y/o un acontecimiento a explicar o alcanzar, el cual generalmente se da por medio de interacciones que son importantes para la persona. | ||

| Seleccionar los acontecimientos relevantes | La meta de los acontecimientos puede verse durante la narración y suelen ser momentos importantes para el individuo. | ||

| La ordenación de los acontecimientos | Los acontecimientos son identificados a través de cierto orden o secuencia, de carácter lineal o temporal dentro del relato. Todas las formas utilizadas en esta técnica contribuyen en particular a sustentar la vivencia de una realidad nueva, donde se cuestionan el síntoma y la posición que su portador ocupa en la familia. | ||

| La estabilidad de la identidad | Se refiere a los personajes y objetos del relato que poseen una identidad continua y coherente a través de la narración y el tiempo en que se está dando ésta. De igual forma, esto lo define el narrador al ser el personaje principal que se mantiene durante toda la narración. | ||

| Vinculaciones causales | Hace referencia a la gama de causalidades que generalmente tienen que ver con la cultura, es decir, posibles explicaciones que el narrador da de lo ocurrido. | ||

| Signos de demarcación | Estos marcan o señalan el inicio y final del relato, advirtiendo cuando se comienza y cuando sale el narrador del relato. | ||

| Estructuras Narrativas

Forma |

Descripción | ||

| Rudimentarias | Narración de estabilidad | Se organiza el relato de tal modo que los acontecimientos de la trayectoria del individuo permanecen inalterados con relación a la meta, es decir, su vida no cambia para bien, ni para mal. | |

| Narración progresiva | Relaciona los acontecimientos por lo que pasa el individuo de tal modo que la dirección se incrementa de manera positiva o mejor. | ||

| Narración regresiva | Es lo contrario de la narración progresiva, pues la narración se mueve en un crecimiento, alejándose del logro o estado ideal. | ||

| Complejas | Narración trágica | Da cuenta de una rápida caída de alguien que había conseguido de forma anterior una posición elevada. | |

| Comedia-novela | Es una narración regresiva que viene seguida por una narración progresiva, teniendo un final feliz. | ||

| ¡Y vivieron

muy felices! |

Se refiere a la narración que después de una progresión viene seguida de una estabilidad a manera de mito. | ||

| Epopeya heroica | Conjunto de narraciones progresivo-regresivas donde se relatan batallas libradas por el narrador/protagonista. | ||

| Narración de estabilidad | Hace referencia a una vida sin muchos cambios, que incluso podría considerarse como aburrida. | ||

Nota. Adaptado de Gergen, 1996.

Resultados Vico

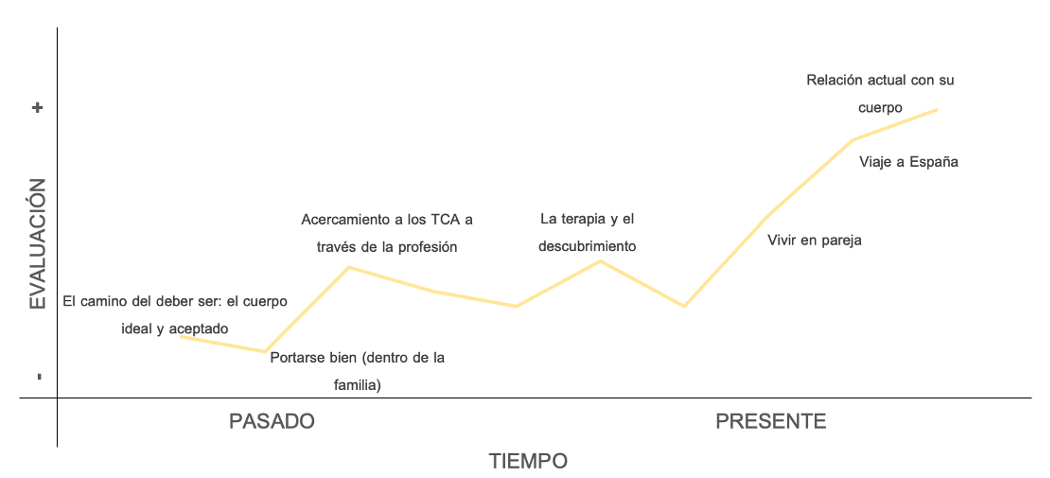

La forma en que Vico narró su experiencia en torno a las prácticas alimentarias de riesgo (TCA/TCANE) alude a una narrativa epopeya heroica, caracterizada por asignar una valoración de los acontecimientos de manera fluctuante, emergiendo así una combinación de narrativas rudimentarias de tipo progresivo y regresivas (ver figura 1). Vico, relató múltiples dificultades o momentos complicados tales como la aceptación de su cuerpo, la relación con su familia, el vivir en pareja, la terapia, el viaje realizado a Barcelona, España y el descubrimiento de sus fortalezas, el acercamiento a los TCA a través de su profesión y el camino del deber ser.

Figura 1

Narrativa de Vico: epopeya heroica

Nota. El eje inferior horizontal muestra el tiempo, donde el pasado refleja que Vico se encontraba más lejos de la meta en el pasado. El eje vertical indica la evaluación de la meta deseada, entre más esté cerca del signo positivo, mayor es el acercamiento hacia ésta.

De acuerdo al relato de Vico las dificultades que enfrentó no son las que actualmente vive, ya que ha logrado relacionarse con su cuerpo desde el agradecimiento, el perdón, la compasión y el amor.

Componentes narrativos

a) Establecer Punto Final Preciado (Meta). El narrar para Vico significó

“un acto de empatía y evitar el aislamiento”, ya que en su caso, ella pensaba que lo que le sucedía no era tan común, aspecto que la llevó a apartarse, y a no compartir su situación con otros. Además, el hecho de narrar le permitió nombrar aspectos que suelen ser invisibilizados y mucho menos atendidos.

b) Selección de Acontecimientos Relevantes Para el punto Final. Vico relató los siguientes acontecimientos (ver figura 1):

El camino del deber ser: el cuerpo ideal y aceptado. Vico consideraba que, para poder sentirse bien en su contexto, primero necesitaba evitar comer delante de otras personas para evadir comentarios relacionados con su cuerpo. También notaba que dentro de su familia existía una asociación entre un cuerpo delgado y un cuerpo saludable, aspecto que se reflejaba en un deseo constante por lograr tener una figura corporal que luciera delgada:

“Yo veía que.… mi… bueno, mi mamá, mis hermanas me llevan 10 y 11 años, (…) yo veía que siempre estaban como a dieta, que se cuidaban mucho. Y a mí siempre me decían eso: es que tú tienes que bajar de peso”

“Portarse bien”. Pareciera que la edad de su hermana y su formación profesional en el ámbito de la medicina jugaron un papel importante en las ideas que Vico generó en torno a lo saludable y las corporalidades ideales, siendo éste un factor que contribuyó al exacerbar la preocupación y atención familiar ante cualquier indicador de aumento de peso, pero, sobre todo, ante la prácticas llevadas a cabo por Vico para lograr mantener un cuerpo delgado:

“Yo estuve tomando Redotex (medicamento que solía comercializarse para bajar de peso. Actualmente está prohibido por la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios en México, debido a que se considera un medicamento potencialmente peligroso por sus efectos secundarios) bastante tiempo, lo tomé en la prepa en sex…no, en quinto, o sea, tenía que ¿17 años? y en la Universidad ¡pfff! yo creo que lo tomé unas… otras 3 veces, durante medio año más o menos, pero era todo, así como que ¡ay! como hubo permiso de mi hermana, sí lo decía, te enchocho para que bajes rápido, pero, ahora si te portas bien”.

Las prácticas y conductas familiares (mamá y hermana) alrededor del cuidado del cuerpo, se caracterizaban por regímenes alimentarios restrictivos, controlar lo que se comía y hacer ejercicio para bajar de peso, desde que Vico era niña:

“En la primaria me hacían como muchos comentarios de ¡ay es que estás gorda!, desde chiquita de como primero, segundo de primaria recibía esos comentarios (…) Y yo llegaba y les decía eso, a mi mamá (…) y era como pues vamos a hacer ejercicio juntas o ya vamos a comer bien, o nada más la vamos a dejar para ocasiones especiales, cosas así. Y las ocasiones especiales siempre eran como comer todo lo que puedas”. […] “Como que mi mamá tiene mucho atracón porque se la vive en restricción y después justo en los fines de semana… es como un atracón planeado a fin de cuentas”.

Acercamiento a los TCA a través de la profesión. La hermana de Vico comenzó a ver pacientes bariátricos, por lo que le comentó sobre la posibilidad de referirle consultantes para terapia psicológica, aspecto que le llevó a interesarse en el trabajo y acompañamiento de personas con TCA. Así fue como Vico, se dio cuenta de que los criterios diagnósticos, podían explicar algunas de las características de sus prácticas alimentarias:

“Yo tengo diplomado en psicología de la obesidad, entonces ahí vimos pues todos los trastornos, pero se enfocó a los TCA y yo noté ahí cositas que dije: ay como que palomita, ¿no?” […] “Empecé a notar atracones y eh, conductas compensatorias que dije: ¡Ah!”

La terapia y el descubrimiento. En terapia Vico abordó el tema de su cuerpo y su relación con la comida; sin embargo, existieron momentos que la hicieron sentir incómoda pues, el abordaje en la terapia, fuera de permitirle encontrar una manera de reconciliación con este tema, hacía que se culpabilizara, por lo que llegó a pausar su proceso terapéutico:

“Lo que empecé a trabajar primero fue eso de la culpa…trabajé el que merezco comer, empecé a trabajar también la saciedad, cómo identificarla y, tanto emocionalmente como físicamente, cómo se sentía mi cuerpo cuando estaba comiendo. Y todo iba bien hasta que después la psicóloga me dijo: es que entonces estás teniendo atracones porque te gusta el dolor. Y dije, ¡ay cabrón! eso ya no me hizo sentido le dije ¿o sea cómo? Sí, sí, sí. Te gusta tanto el dolor que te atascas ¿no? casi, casi y como se infla tu estómago, pues permites, o sea, te… casi, casi te flagelas ¿no?, y yo así de… esto ya no me está haciendo sentido entonces de que, después de esa sesión ya no regresé”

Vivir en pareja. El empezar a vivir con su pareja y compartir los momentos de comer con él, hizo que se diera cuenta que la percepción de lo que ingería podía ser distinta de lo que ella pensaba, es decir, la cantidad era menor; explorando así otras prácticas, conductas e ideas asociadas con la comida y el cuerpo delgado:

“Él me hacía muchos comentarios que a mi parecer decía, o sea, como no…no empatan con la idea que yo tengo. Entonces, me empecé a cuestionar, así de ¿será?… Así tenía atracones reales y también percibidos.”

Viaje a España. Vico mencionó que un momento importante fue cuando hizo un viaje a Barcelona ya que existía un temor de ser juzgada por su aspecto físico al estar en un país europeo; sin embargo, se dio cuenta que ocurrió todo lo contrario, descubriendo que no importaba el tamaño o forma de su cuerpo y dando lugar a diferentes formas de comer:

“Mi ideal ahorita de belleza como que ha estado cambiando… justo creo que dejé de darle peso a la comida”.

Relación actual con su cuerpo. Actualmente, Vico ha dejado de tener tan presentes los diagnósticos en términos de definición de su identidad, pero si los asume como una forma de recordar el camino que ha recorrido y el aprendizaje generado a partir de este. Lo anterior ha tenido efectos en términos de la relación con su cuerpo y las redes de apoyo con las que cuenta para poder abordarlos:

“La relación con mi cuerpo es como más compasiva, más tolerante, me he notado menos juzgona, por ejemplo, con otras personas, o sea si, conmigo también, pero también con otras personas” […] “Empecé así agradecerle a mi cuerpo de ¡ay gracias! porque ya me diste chance de hacer no nada más una cosa al día ya me diste chance de 2, ya me diste chance de 3, ya me diste chance de no tener que tomarme una siesta”.

c) Ordenación de los Acontecimientos. El relato de Vico se realizó en su mayoría en orden cronológico. Sin embargo, en algunos momentos realizaba fluctuaciones entre el pasado y presente, con el objetivo de aclarar o mencionar algunos temas que la narradora consideraba importantes.

d) Estabilidad de la Identidad. La identidad de los personajes y objetos del relato son los siguientes: 1) Vico al ser el personaje principal de su historia, se presenta como una persona que está en proceso constante de encontrar una manera de relacionarse con su cuerpo, donde se sienta cómoda y no juzgada; mientras que algunos de los personajes secundarios son: 2) su pareja, 3) su familia (padre, madre y hermanas), 4) la psicóloga(s), nutrióloga(s) y psiquiatra(s) que la han acompañado, pero sobre todo las que se encuentran en su vida actualmente, 5) la familia de su pareja y 6) las amistades que ha tenido a lo largo de su vida.

e) Vinculaciones Causales. En la narración de Vico, se identificaron:

“Tener que” bajar de peso. Vico narra que existían diversas formas en las que se sentía preocupada y presionada para llegar a tener cierto cuerpo y peso. Estas venían principalmente de cómo su familia la veía y le mencionaba de forma constante el control que debía de llevar a cabo para lograrlo:

“Con mi familia, bueno mis papás y mis hermanas, yo tengo la etiqueta de que como mucho” […] “Yo viví con mis papás, ya nada más que éramos nosotros 3 pero todo ese tiempo siempre era hacer dieta en familia, ir al gimnasio en familia”.

Influencias externas a la familia de origen. Tanto las redes sociales como los comentarios que llegaba a leer y escuchar acerca de cómo debía ser un cuerpo ideal llegaron a afectarla, ya que esto reforzaba la inseguridad que sentía:

“Sobre todo Instagram jaja, ¿ya sabes? los influencers y así. Y a veces también era como … Igual parte de la familia de mi novio … es mucho así de comer como súper sano y esta idea de que, si eres delgado, eres saludable”.

Por otro lado, dentro de los elementos que Vico identifica como clave para alejarse de la idea de que estaba comiendo mucho, fue comenzar a ver otro tipo de contenido en redes sociales:

“Hubo un tiempo en que no, no fui a terapia, pero empecé a ver en redes sociales todo el tema de la gordofobia y muchas cosas me hicieron sentido”

El diagnóstico. El poder ir con una psiquiatra y le diera el diagnóstico de TCA y TDAH, hizo una diferencia en la manera en que Vico entendió lo que le sucedía y de esta forma resignificar lo que había estado viviendo de forma continua.

“Contacté a una psiquiatra … y con ella me diagnosticó depresión, confirmó lo del TCA y TDAH. Entonces, me dijo, es que muy probablemente también estás teniendo los atracones, o sea, si tu contexto y todo, pero como te cuesta, esa confusión puede ser el TDAH, por la atención en resumen ¿no? … Y yo así de: ¡Ah ok! … “El saber el diagnóstico … el saberlo pues, me ayudó a como a manejar sobre todo la culpa”.

Otro diagnóstico que fue de ayuda para Vico, fue el saber que tenía resistencia a la insulina, pues esto también tenía conexión con el tema de la atención.

f) Signos de demarcación. En el relato de Vico, “este”, “aja”, “o sea”, “entonces”, “bueno” y “pues de ahí” mostraban cuando iba a iniciar una narración o darle continuidad a la misma.

Discusión y conclusiones

El análisis de la narrativa de Vico permitió conocer y dar cuenta cómo interactúan diversos contextos, personas y momentos de vida que contribuyen en la construcción de ciertas ideas en torno al cuerpo, el peso y las prácticas alimentarias (Domínguez-Vázquez et al., 2008). En la familia de Vico se valoraban como ideales de cuerpo y peso, los que se acercaban a la delgadez dado que estaban asociados con lo saludable y lo bello, hecho que pareciera corresponder con lo que la mayoría de las sociedades occidentales considera convencionalmente como atractivo y/o perfecto, aspecto que parece explicar el esfuerzo constante de Vico por encontrar la manera de adelgazar pues esto le permitía encajar en el estándar de belleza hegemónico (Osorio, et al., 2002).

La familia de Vico tuvo gran influencia en sus ideales de belleza y prácticas alimentarias. No obstante, estas ideas también se ampliaron y/o cuestionaron a partir de otras influencias, tal es el caso de su pareja y la psicoterapia (Gergen, 1996). La identidad de Vico en el ámbito familiar parecía acotarse a la cantidad de comida que ingería y al riesgo latente de engordar, aspecto que coincide con los hallazgos de estudios con familias de personas que desarrollaron conducta alimentaria de riesgo, los cuales señalan que estas familias se caracterizan por tener normas rígidas y falta de flexibilidad (Fiter, 2022; Muela, 2010). Así podemos decir que el hecho de que Vico, sea vista y etiquetada por su familia principalmente a partir de su peso, talla y alimentación, dejó de lado otros aspectos a considerar y a conocer de la identidad y la vida de Vico.

Los diagnósticos psiquiátricos representaron para Vico una explicación que le ayudó a entender ciertos comportamientos, por lo que podemos señalar que los discursos científicos pueden ser un recurso para las personas (Gil, 2005), pues les permiten nombrar, ordenar y significar lo que les está sucediendo (Anderson,1999), pero es importante señalar que siempre se trata de explicaciones parciales, pues asumirlas como verdades universales implica dejar fuera explicaciones y descripciones particulares, tales como las que Vico compartió en su narrativa, las cuales van más allá de las descripciones oficiales o “normalizadas” sobre los TCA, en el ámbito médico, el ámbito científico y en el ámbito familiar para finalmente poderse cuestionar las propuestas hegemónicas rechazando en cierto nivel los sistemas normativos dominantes de diagnóstico y patologización (Hoffman, 2002, como se citó en Chenail, et al., 2020), pues a pesar de que en su momento los diagnósticos fueron funcionales para ella, no es una etiqueta que la acompañe de forma presente y constante.

Metodológicamente, esta investigación permitió generar conocimiento desde un lugar de colaboración, tratando de no sólo dar fidelidad a lo contado por el narrador, sino que también permitiendo nuevos significados acerca de lo vivido, contemplando lo microsocial y macrosocial (McName y Gergen, 1996; Losada y Bidau, 2017). A nivel teórico se posibilita cuestionar las verdades universales del modelo médico y se propone integrar un enfoque donde los “expertos” no se distancien de los significados que las personas generan en torno a los mismos, lo cual, posibilitó visibilizar lo vivido por Vico a través de su relato, generando un entendimiento distinto de la construcción de sus propios significados (Chenail, et al., 2020; Kim, 2016); por lo que se cumplió con el objetivo de esta investigación.

El análisis de la estructura narrativa permitió identificar el sentido que otorga al diagnóstico la participante (Gergen, 1996), en un momento y contexto específico, de modo que, estos hallazgos representan una forma de vivir y significar las conductas alimentarias de riesgo (Morales, 2005).

El acto de nombrar mediante el lenguaje facilitó en Vico la construcción de una nueva relación con su cuerpo; misma que se vio modificada dependiendo de la etapa de su vida, los contextos relacionales o de interacción (familia, novio, terapeuta, etcétera), es decir, las maneras en que eran nombradas sus conductas o prácticas alimentarias tenían efectos en la manera en que Vico les connotaba, pero, además, en la forma en que se describía a sí misma.

En el contexto psicoterapéutico la terapia, si bien Vico logró obtener respuestas en su proceso terapéutico, también es importante hacer énfasis en cómo hacer aseveraciones acerca de la etiología de sus conductas (como el comer para castigarse), causó un impacto desagradable en cómo se sentía, pues, pareciera que la postura de los/las profesionales de la salud se enfoca únicamente a diagnosticar y educar a partir de saberes profesionales, sin dar cuenta de la relevancia de los aspectos relacionales, del intercambio de historias y por supuesto, de una postura acompañada del respeto y la empatía (Kim, 2016).

Se sugiere que, para futuras investigaciones, relacionadas con las prácticas alimentarias de riesgo se indague acerca de estas vivencias y significados. A los terapeutas familiares se les invita a reflexionar acerca de la relación que generan con sus consultantes, esperando se posibiliten en mayor medida relaciones de confianza y respeto, donde las experiencias y significados tengan relevancia, anteponiendo la dignidad y el bienestar de quienes acuden a nosotros.

Finalmente, consideramos importante comentar que ha sido un honor contar con la confianza que dio Vico al compartir su historia para que ésta fuera parte de la presente investigación, así que, se espera transmitir el mensaje que ella desea, así como, contribuir a la generación de conocimiento contextualizado en nuestra localidad, deseando que pueda ser útil para otras(os) profesionales de la salud.

Referencias

Al Yazeedi, B., Berry, D., Crandell, J., & Waly, M. (2021). Family influence on children’s nutrition and physical activity patterns in Oman. Journal of Pediatric Nursing, 56, e42-e48.

Alheit, P. (2012). La entrevista narrativa. Plumilla Educativa. Universidad de Manizales, 11–18. https://doi.org/10.30554/plumillaedu.10.84.2012

Álvarez, J. (2022). Comités de Ética en la investigación con humanos. Programa de Capacitación para Comités de Ética y Bioética de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bioética UNAM.

Anderson, H. (1999). Conversación, lenguaje y posibilidades: un enfoque posmoderno de la terapia. Amorrortu Editores.

American Psychiatric Association, APA. (2014). DSM‑5. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th Edition). Author.

Baudinet, J., & Eisler, I. (2024). Multi-family Therapy for Eating Disorders Across the Lifespan. Current Psychiatry Reports, 1–7.

Bautista-Díaz, M., Castelán-Olivares, A., Martin-Tovar, A., Franco-Paredes, K. & Mancilla-Díaz, J. (2020). Conductas alimentarias de riesgo, percepción de prácticas parentales y conducta asertiva en estudiantes de preparatoria. Interacciones, 6(3), e162. https://doi.org/10.24016/2020.v6n3.162

Bernasconi, O. (2011). Aproximación narrativa al estudio de fenómenos sociales: principales líneas de desarrollo. Acta Sociológica, 56(3), 9–36. https://doi.org/10.22201/fcpys.24484938e.2011.56.28611

Chenail, R. J., Reiter, M. D., Torres-Gregory, M., & Ilic, D. (2020). Postmodern family therapy. In K. S. Wampler, R. B. Miller, & R. B. Seedall (Eds.), The Handbook of Systemic Family Therapy: The Profession of Systemic Family Therapy, 1, (pp. 417–442). Wiley Blackwell. https://doi.org/10.1002/9781119790181.ch18

Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios. (2023). El combate a la corrupción salva vidas: Cofrepis cancela registro sanitario a Redotex y Redotex NF. Gobierno de México. https://www.gob.mx/cofepris/articulos/el-combate-a-la-corrupcion-salva-vidas-cofepris-cancela-registro-sanitario-a-redotex-y-redotex-nf?idiom

Creswell, J. (2007). Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches. (2nd. Ed.) (pp. 53–84). Sage publications.

Da Costa M. (2023). How Culture Impacts Health: The Hispanic Narrative. Creative Nursing, 29(3):273–280. doi: 10.1177/10784535231211695.

Domínguez-Vázquez, P., Olivares, S., & Santos, J. L. (2008). Influencia familiar sobre la conducta alimentaria y su relación con la obesidad infantil. Archivos latinoamericanos de nutrición, 58(3), 249–255.

Emanuel, E. (2003). ¿Qué hace que la investigación clínica sea ética? Siete requisitos éticos. En F. Lolas y A. Quezada (Eds.), Pautas Éticas de la Investigación en Sujetos Humanos: Nuevas Perspectivas (pp. 83–95). Programa Regional de Bioética OPS/OMS.

Escoffié, A., Pretorius, N., & Baudinet, J. (2022). Multi-family therapy for bulimia nervosa: a qualitative pilot study of adolescent and family members’ experiences. Journal of eating disordes, 3;10(1):91. doi: 10.1186/s40337-022–00606‑w

Fabregat, A. (2015). Ética y terapia familiar: Implicaciones éticas de la teoría del reconocimiento de Axel Honneth en la terapia familiar sistémica multigeneracional. [Tesis de Doctorado, Universidad de Zaragoza]. https://zaguan.unizar.es/record/31626/files/TESIS-2015–067.pdf

Fiter, B. (2022). Factores familiares asociados al inicio y mantenimiento del TCA. [Tesis de Máster, Universidad Pontificia Comillas]. https://repositorio.comillas.edu/xmlui/bitstream/handle/11531/66338/TFM%20FITER%20MARTIN%2c%20BLANCA.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Gergen, K. J. (1985). The social constructionist movement in modern psychology. American Psychologist, 40(1), 266–75. https://doi.org/10.1037/0003–066X.40.3.266.

Gergen, K. J. (1996). Realidades y relaciones: aproximaciones a la construcción social. Paidós Básica.

Gil, M. (2005). Anorexia y bulimia: Discursos médicos y discursos de mujeres diagnosticadas. [Tesis de Doctorado, Universidad de Granada]. https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/672/15476443.pdf?sequence=1

Guba, E., y Lincoln, Y. (2002). Paradigmas en competencia en la investigación cualitativa. En C., Denman & J. Haro (Comp.). Antología de métodos cualitativos en la investigación social (pp. 113–145). Colegio de Sonora.

Kim, J. H. (2016). Understanding narrative inquiry: The crafting and analysis of stories as research. Sage publications.

Losada, A. y Bidau, C. (2017). Familia y trastornos de la conducta alimentaria. Revista de Psicología, 16, 30–49. doi: 10.24215/2422572Xe004

McNamee, S., y Gergen, K. (1996). La terapia como construcción social. Paidós.

McNamee, S., & Hosking, D. M. (2012). Research and social change: A relational constructionist approach. Routledge.

Minuchin, S., Rosman, B. L. y Baker, L. (1978). Psychosomatic families anorexia nervosa in context. Londres, Reino Unido: Harvard University Press.

Morales González, J. (2005). Teoría narrativa de la psicología social en el modo de ser literario. [Tesis de Doctorado, Universidad Autónoma de Barcelona] https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/5442/jmg1de1.pdf

Muela Aparicio, A. (2010). Desprotección infantil, estilos de apego e indicadores de psicopatología en la adolescencia [Tesis de Doctorado, Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea].

Osorio, J., Weisstaub, G., & Castillo, C. (2002). Desarrollo de la conducta alimentaria en la infancia y sus alteraciones. Revista chilena de nutrición, 29(3), 280–285.

Secretaria de Salud. (2023). Trastornos de la conducta alimentaria afectan a 25% de adolescentes. Gobierno de México. https://www.gob.mx/salud/prensa/004-trastornos-de-la-conducta-alimentaria-afectan-a-25-de-adolescentes

Segal, L. (1986). Soñar la realidad. Paidos.

Sepúlveda, A.R., Moreno, A. y Beltrán, L. (2020). Actualización de las Intervenciones Dirigidas al Contexto Familiar en los Trastornos del Comportamiento Alimentario: El Rol de los Padres. Revista de Psicoterapia, 31(115), 49–62. https://doi.org/10.33898/rdp.v31i115.355

Ugazio, L. (2022). Historias permitidas. Historias prohibidas. Polaridad semánticas familiares y psicopatologías. Kindle.

Romero, L. (2023). El 25% de los adolescentes tiene desórdenes alimentarios. Gaceta UNAM. https://www.gaceta.unam.mx/el-25-de-los-adolescentes-tiene-desordenes-alimentarios/

Willig, C. (2013). Introducing Qualitative Research in Psychology (3rd ed.). Open University.

Yang, W., Burrows, T., MacDonald-Wicks, L., Williams, L., Collins, C., & Chee, W. (2016). The Family Diet Study: a cross-sectional study into the associations between diet, food habits and body weight status in Malay families. Journal of Human Nutrition and Dietetics, 29(4), 441–448.

Notas

- Psicología, Terapia Familiar, Facultad de Psicología, Universidad Nacional Autónoma de México. Programa de posgrado financiado por el CONAHCyT (CVU 1222519) jimenacfacundo@gmail.com ↑

- Facultad de Psicología, Universidad Nacional Autónoma de México cintiaguilar@gmail.com ↑

- Facultad de Psicología, Universidad Nacional Autónoma de México. ↑