Docent Identity and Self-Construction, from the Academic Discourse of the Health Field

Fernando Herrera Salas[1]

Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Universidad Nacional Autónoma de México

Resumen

Este trabajo aborda el problema de la identidad estableciéndola como efecto del ejercicio de la autonomía, en los límites en que el sujeto se sitúa al elegir, desear, aspirar, responsabilizarse o incluso denegar, repudiar o rehusar, lo cual le compromete en un registro esencialmente práctico y supone una dimensión ética de la institución y de su persona. Para este fin se recupera el discurso de docentes de las carreras ubicadas en el área de la salud. Los resultados muestran que dicha identidad implica un proceso de construcción de sí y se acerca al modelo estetizante de la autonomía de corte Foucaultiano. Se concluye que esto es así, entre otras razones: 1) porque la serie de prácticas que el docente ejercita, ocurren bajo preceptos; 2) porque acceden a inscribirse en un proceso de superación o autorrealización; y 3) acceden a la autocrítica y la crítica como mecanismos para orientar su perfeccionamiento individual.

Palabras clave: construcción de sí, autonomía, identidad docente.

Abstract

This work addresses the problem of identity by establishing it as an effect of the exercise of autonomy, in the limits in which the subject places himself when choosing, desiring, aspiring, taking responsibility or even denying, repudiating or refusing, which essentially commits him to a register. practical and supposes an ethical dimension of the institution of his person. For this purpose, the discourse of teachers of careers located in the health area is recovered. The results show that this identity implies a process of self-construction and is close to the aestheticizing model of Foucauldian autonomy. It is concluded that this is so, among other reasons: 1) because the series of practices that the teacher exercises occur under precepts; 2) because they agree to enroll in a process of improvement or self-realization; and 3) they access self-criticism and criticism as mechanisms to guide their individual improvement.

Keywords: self-construction, autonomy, teaching identity.

Introducción

Una breve inspección de la literatura relativa al problema de la identidad nos revela aproximaciones muy significativas provenientes de diferentes ámbitos del saber, desde donde se destaca la propuesta lacaniana de pensar la identidad en su imposibilidad formal (a=a), asumiendo la idea de un sujeto carente “a la vez de reflexividad y de ser”, y al que tampoco se le concede identidad “puesto que ni siquiera es idéntico a sí mismo” (Le Gaufey, 2013, p. 52), lo cual, como se puede notar, aporta una perspectiva interesante para cuestionar la pretensión de una esencialidad del sujeto, o la idea de que eso que somos lo determinamos de modo absolutamente intencional, pero también nos alerta acerca de que, lo que instituye al sujeto, implica un itinerario de identificaciones como mecanismo de base de un yo que se mueve en un registro imaginario. Desde otro lugar, al aproximarse a la identidad se debe considerar las diferencias entre “mismidad” e “ipseidad” como internas a la constitución ontológica de la persona, distinción propuesta por Ricoeur (1996), en los límites entre una “identidad personal” y una “identidad narrativa”; desde donde además, el análisis de la identidad se inscribe en el campo de la fenomenología hermenéutica de la persona, y su proceso de institución como “hombre hablante, hombre agente, hombre narrador y hombre responsable” (Ricoeur, 1990, p. 106).

Mientras que en el ámbito de la antropología cabe recordar la propuesta de Levi-Strauss (1977) que, en su Seminario sobre la identidad, nos muestra gráficamente ―al examinar la identidad Samo― que ésta se instituye como efecto del etnocentrismo, es decir, la identidad personal es tribal y se establece como rechazo al otro, o dicho de otra manera, la identidad se construye por referencia negativa al prójimo, que ya no resulta próximo sino el más distante, pues el etnocentrismo como mecanismo operante lo declara apartado, ajeno, diferente, aberrante o incluso inhumano. Finalmente, mencionaríamos la propuesta de Gergen (1992), y su “yo saturado”, figura que describe la condición del individuo en la modernidad y su imposibilidad de conquistar una identidad propia o coherente, dada la moderna oferta de una multiplicidad de yoes a través de los mass media ―y ahora cabe agregar las redes sociales― fenómeno de escisión del sujeto que denomina “multifrenia”. Cabe señalar que, si bien no establecemos una impronta con ninguna de estas aproximaciones, no podemos negar que sus aportaciones resultan muy valiosas, en la medida en que nos alertan de peligros o extralimitaciones al analizar la identidad.

En el presente trabajo nos acercarnos al problema de la identidad estableciéndola como un efecto del ejercicio de la autonomía, es decir, se trata de pensar que la identidad aparece como una modalidad y resultado del ejercicio de la autonomía, en los límites en que el sujeto se sitúa al elegir, desear, aspirar, responsabilizarse, asumir o incluso denegar, repudiar o rehusar, lo cual le compromete en un registro esencialmente práctico y, por tanto, supone una dimensión fundamentalmente ética de la institución de su persona. Para este fin es necesario, como primer paso, acotar los tres modelos fundamentales de uso del concepto de autonomía, según son deslindados por Vilar, (1996), donde el primero de ellos, es definible como “paradigma de los conceptos epistémicos de autonomía”, y se destaca el modelo Frankfurt-Dworkin, que entiende la autonomía como “la capacidad de segundo orden de las personas para reflexionar críticamente acerca de sus preferencias, deseos, apetencias, creencias de primer orden, y la capacidad de aceptar o intentar cambiarlas a la luz de preferencias y valores de orden superior”, y agrega que “esta explicación del concepto de autonomía da cuenta de la dimensión cognitiva y racional-formal de la conducta autónoma, poniendo énfasis en … la automodelación” (Vilar, 1996, p. 52), como capacidad para el autogobierno, el autoconocimiento y el autocontrol. El segundo modelo, es definido por este autor como “el esteticismo helenizante del último Foucault … o el ironismo rortyano” y en donde la autonomía se presenta esencialmente como “ética individual que rechaza someterse a cualquier clase de normas, ya sean estas normas a priori, normas contractuales o consensuadas, y cuyo sentido es el de hacer de la propia vida una obra de arte” (Vilar, 1996, p. 53). El tercer modelo es el de “la autonomía como superación del punto de vista egocéntrico, autonomía como capacidad de situarse en un punto de vista general, desinteresado, imparcial, el llamado punto de vista moral”, es el concepto que Kant desarrolló como núcleo de su ética, y que describe como autónoma aquella voluntad que se deja vincular al interés general, aun cuando podría decidir hacer lo contrario. Resultan ejemplo de esta posición, las aproximaciones de Habermas (1985,1991), Apel (1991) y Axel Honneth (2016).

Como segundo paso, metodológicamente hablando, debemos aclarar que aquí seguiremos la línea del segundo modelo de autonomía, pero mediante una profundización del mismo, siguiendo para ello los desarrollos de Butler (2012). Es decir, es conveniente mostrar que el potencial instituyente del segundo modelo no radica en su pura negatividad, pues el sujeto no se limita a actuar de rechazo o por pura oposición a la norma, sino que por el contrario, y sólo en la medida en que cuenta con una matriz normativa como punto de partida, es que el sujeto se modela a sí mismo, proceso que implica, como veremos más adelante, la mediación de diversas operaciones sobre sí mismo siempre en relación al horizonte normativo que lo funda o que pretende refundar superando aquel que lo precede.

Para realizar tal profundización del modelo de autonomía denominado “estetizante” o de “auto-estilización”, (Vilar, 1996, p. 53), será conveniente, puntuar la serie de premisas con las cuales contará nuestro análisis, que tiene como meta final la caracterización de la identidad docente. Para este fin, y siguiendo en ello a Butler (2012) encontramos que el sujeto actuante, al cual apela este modelo estetizante, es un sujeto facultado para “dar cuenta de sí”, y que al movilizar su yo para dar cuenta de sí mismo, “puede comenzar consigo, pero comprobará que ese ‘sí mismo’ ya está implicado en una temporalidad social que excede sus propias capacidades narrativas” (Butler, 2012, p. 19), es decir, siempre existirá un cierto margen de opacidad del sujeto para él mismo, de desconocimiento y de incertidumbre de sí, en su génesis y en su devenir sujeto.

Este sujeto del modelo estetizante, además está caracterizado por ser un sujeto deliberante, pues: “Si el ‘yo’ no está de acuerdo con las normas morales, esto sólo significa que el sujeto debe deliberar acerca de ellas y que parte de la deliberación entrañará una comprensión crítica de su génesis social y su significado” (Butler, 2012, p. 19). Es decir, el sujeto del modelo estetizante no resulta conformista o apegado ciegamente a la norma, su responsabilidad ética coexiste y se nutre de la crítica, por lo que aclara Butler: “En este sentido, la deliberación ética está asociada a la operación de la crítica. Y la crítica comprueba que no puede avanzar sin reflexionar acerca de cómo nace el sujeto deliberante y cómo podría vivir efectivamente o apropiarse de un conjunto de normas”. (Butler, 2012, p. 19)

A estas alturas, es necesario introducir una precisión para situar las categorías que venimos empleando y de otras que se movilizarán más adelante en la descripción de este modelo estetizante conforme a los desarrollos de Butler (2012). En este sentido, cuando nos referimos al “sujeto” estamos significando las coordenadas de posibilidad que funda una matriz normativa para la institución de cualquier individuo y las cuales resultan epocales; mientras que el “yo” que nos refiere Butler, representa a un particular que puede o no conformarse con base a tales coordenadas de posibilidad, al respecto nos dice Butler: “el surgimiento del ‘yo’ a partir de la matriz de instituciones sociales puede explicarse de diversas maneras, y varias son las formas de contextualizar la moral dentro de sus condiciones sociales”. (Butler, 2012, p. 20). Y, finalmente, al hablar de “persona” nos estamos refiriendo al resultado que ese individuo obtiene sobre sí mismo al instituirse bajo ese horizonte normativo ―según una serie de operaciones de sí sobre sí mismo que habremos de precisar― asumiéndolo o trascendiendo sus fronteras. Desde ese lugar, la identidad ―como conjunto de rasgos característicos o notas definitorias que se pueden predicar de un particular― se establece en este último momento, pero le compete todo el proceso de construcción de sí mismo, al respecto nos aclara Butler: “Una cosa es decir que un sujeto debe ser capaz de apropiarse de normas, y otra, decir que debe haber normas que dispongan un lugar para un sujeto dentro del campo ontológico”, y más adelante: “aun cuando la moral proporciona un conjunto de normas que producen un sujeto en su inteligibilidad, no por ello deja de ser un conjunto de normas y reglas que el sujeto debe negociar de una manera vital y reflexiva”. (Butler, 2012, pp. 20–21)

Este sujeto que sitúa el modelo estetizante, propone que el yo asuma una agencia causal ―lo cual no lo conduce a menoscabar el azar, el accidente, ni tampoco la incertidumbre y la opacidad de sí mismo al actuar― donde esta agencia se explicita al dar cuenta de sí lo cual adquiere una forma narrativa, por una parte como “…posibilidad de transmitir un conjunto de acontecimientos secuenciales con transiciones plausibles” (Butler, 2012, p. 24), pero también, implica que el sujeto se reconoce a sí mismo como actor, o se alcance a percibir como autor, por lo que aclara Butler: “En tal sentido, la capacidad narrativa se erige como una precondición para dar cuenta de sí mismo y asumir la responsabilidad por los propios actos a través de ese medio”. (Butler, 2012, p. 25)

Es por ello que, al narrarse y dar cuenta de sí, esa reflexividad que pone en acto este sujeto deliberante, lo coloca en una posición otra, una especie de descentramiento que le permite valorarse en su actuar, valoración que además se puede entramar con el acontecer en general y el horizonte social que le compete, que es denominada por Butler (2012, p. 110), como la “capacidad de reflexividad, autorreferencia, el soporte lingüístico de la autoposesión”, es decir: una reflexividad entendida como rasgo del sujeto, entendido como un ser reflexivo, un ser que puede tomarse a sí mismo como objeto de reflexión.

El modelo estetizante de autonomía en Foucault.

Como ya lo establecía con precisión Vilar (1996) uno de los representantes más importantes de este modelo estetizante es Foucault, quien a principios de la década de 1980 decidió repensar la esfera de la ética. Este “giro ético” en Foucault, es una consecuencia de repensar al sujeto desde una hermenéutica de sí, por lo que su interés se centró en estudiar el modo en que ciertos códigos prescriptivos, históricamente establecidos, determinaron un tipo particular de formación del sujeto, y para ello muestra que el sujeto se produce desde una matriz normativa a través de una serie de operaciones sobre él mismo, bajo dos condiciones: a) el sujeto se forma en relación con un conjunto de códigos, prescripciones o normas, y lo hace de una manera que revela que la “autoconstitución” es una especie de poeisis, y b) establece la “autorrealización” como parte de la operación más general de la crítica.

El proceso que esto establece, es decir, el “embarcarse en una estética del yo” (Butler, 2012, p. 31), es lo que Foucault especifica como práctica de automodelización, que se funda en un trabajo sobre sí mismo y que aspira al dominio de sí, donde la relación a la norma es una condición, donde se debe tener claro que “la conducta moral no pasa por ajustarse a las prescripciones establecidas en un código dado, ni por internalizar una prohibición o un interdicto primario”, (Butler, 2012, p. 31), puesto que la crítica implica “una cierta manera de pensar, de decir, también de actuar, una cierta relación con lo que existe, con lo que sabemos, con lo que hacemos, una relación con la sociedad, con la cultura, también una relación con los otros, que podríamos llamar la actitud crítica” (Foucault, 1983, p. 4), y que aseguraría la desujeción del sujeto en el transcurso de una política de la verdad. Esto supone una serie de momentos que conforman este proceso, acotados por Foucault (1984), del modo siguiente:

Para que una acción sea éticamente significativa no debe reducírsela a un acto o una serie de actos acordes a una regla, una ley o un valor.

Todas las acciones morales implican una relación con la realidad en la cual se llevan a cabo, así como una relación con el yo. Este último no es simplemente “autoconciencia”, sino autoformación como “sujeto ético”.

Tal autoformación o automodelación refiere un proceso en que el individuo: a) delimita esa parte de sí mismo que constituirá el objeto de su práctica moral, b) define su posición con respecto al precepto que seguirá y c) se inclina por cierto modo de ser que funcionará como se meta moral. Y esto le exige actuar sobre sí mismo, supervisarse, probarse, mejorarse y transformarse.

No hay una acción moral específica que no se refiera a una conducta moral unificada; ninguna conducta moral que no exija la formación de uno mismo como sujeto ético, y ninguna formación del sujeto ético sin “modos de subjetivación” y una “ascética” o “prácticas de sí” que lo respalden. La acción moral es indisociable de esas formas de actividad.

Como se puede apreciar, a estas alturas de la exposición del modelo estetizante de autonomía, que la inscripción de las prácticas de sí puede ocurrir en un momento específico del devenir del sujeto y en tanto que él determina “la parte de sí mismo que constituirá el objeto de su práctica moral”. Ahora bien, la pregunta que de inmediato surge es acerca de si el ejercicio de la autonomía como automodelación puede dirigirse hacia cualquier aspecto de nuestra vida, si bajo la escenificación de una cierta ascética y bajo la asunción de un cierto precepto podemos generar efectos estéticos en cualquier ámbito de nuestro ser. Como sabemos, en su última etapa, Foucault explora con mucho detalle y atendiendo a criterios de un elevado nivel de erudición, el modo en que los griegos establecen el orden de su sexualidad desde un cierto “uso de los placeres”, que en el fondo se dirige al establecimiento de un cierto régimen de templanza y moderación que apunta al dominio de sí, es decir, asumiendo tal ascética o trabajo sobre sí mismo como un modo de administrar su existencia bajo la égida de una serie de preceptos.

La identidad docente desde el modelo estetizante de autonomía y el marco normativo institucional

Nos sería lícito pensar que esta estética de la existencia no se limita al orden de la sexualidad y los placeres con ella vinculados, sino que otros órdenes de la existencia pudieran acceder a ciertos niveles de estetización ―como edificación de una cierta identidad bajo el ejercicio de la autonomía― en medida en que: 1) impliquen una inversión significativa de tiempo en la vida de los sujetos; 2) pueda estar sujeta a preceptos o ideales de excelencia formulados por una institución o por el mismo sujeto; 3) convoque a una cierta ascética o prácticas de sí bajo un régimen; 4) movilicen una elección que sitúa un agalma o una preferencia como lo mejor o más pertinente para el bienestar y autorrealización del sujeto, y 5) se dirijan a una elevación ética del sujeto mismo y de aquéllos a los que se vincula o participa.

Desde ese lugar, resulta interesante examinar el discurso docente respecto a lo que instituye su práctica de sí, es decir, inspeccionar el modo en que se instituyen y la serie de ideales o preceptos que movilizan en ese proceso. Consideramos que tal compromiso consigo mismo implica una cierta poiesis, que puede surgir tanto de manera intencional y sistemática o como un precipitado luego de una actuación que al principio se acercaba principios y estrategias de manera un tanto fortuita. Que todo esto suponga un cierto ejercicio de la autonomía en la construcción de sí o, dicho de otro modo, que el modelo estetizante ilumine los procesos implicados en la edificación de la identidad del docente en la educación superior, esto se intentará probar en los apartados subsiguientes.

El escenario en el cual se pone en marcha este proceso de construcción de una identidad docente al que nos referimos, es la institución de educación superior, lo cual determina esa relación de las prácticas de sí con una realidad y una relación con un yo que en ella se sitúa, del modo en que lo determina Foucault, como condiciones de toda autoformación como sujeto ético.

Esta que podemos determinar como matriz normativa institucional aparece definida, entre otras condicionantes, por un área de conocimiento de adscripción relativa a las profesiones que ahí competen, una serie de categorías contractuales, formas de promoción, sistemas de incentivos, planes curriculares, que determinan un régimen horario, modelo pedagógico y métodos de enseñanza, contenidos temáticos y trayecto curricular en que se sitúa la enseñanza. Estas formas de organización garantizan una cierta trayectoria académica potencial y una serie de perfiles académicos que vinculan la docencia con el servicio y la investigación. Podemos considerar, en relación con tales perfiles y categorías contractuales que no garantizan ni determinan absolutamente la calidad del ejercicio docente en su compromiso con el alumno, ni describan un proceso de construcción de sí asumiendo la docencia como escenario, es decir, puede ser que alguien que posee una categoría contractual alta resulte un docente poco comprometido o reconocido por los alumnos, mientras que otro colocado contractualmente en una categoría jerárquicamente menos importante resulte, por el contrario, un docente excelente que no ha apostado por su promoción institucional, sino por su impacto profesional fuera de la institución educativa; por lo cual, no sería nuestra intención analizar aquí los criterios de promoción institucional, ni basarnos en las trayectorias académicas para determinar la eficacia de los procesos de ejercicio de la autonomía en la construcción de una identidad docente, por considerar que no ofrecen un parámetro certero para determinar: “la capacidad de realizar deliberaciones éticas y fundar la agencia humana” (Butler, 2012, p. 33). Lo que aquí analizamos es la manera en que un docente da cuenta de sí en relación con su forma de filiación a la práctica docente, esto es, al establecer una relación de sí consigo mismo tomándose como objeto de reflexión y situar por esta vía discusiva los preceptos que lo guían, los valores que moviliza, la imagen que posee de sí en función del rol que se atribuye y la serie de prácticas que para este fin pone en escena en su relación con otros dentro del lazo social, entre otros aspectos.

Método

Se procede bajo un método de investigación narratológica, siendo que este tipo de investigación de corte cualitativo cuenta, según lo refieren Connelly y Clandinin (1995, p.11), con “una larga historia intelectual tanto dentro como fuera de la educación”. Se ensayó un muestreo no probabilístico, generándose una muestra por conveniencia de un total de veinticinco docentes, participantes en alguna de tres generaciones de un diplomado en formación y superación docente organizado por la FES UNAM Iztacala bajo la instancia de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA-UNAM). Todos ellos profesores del área de las ciencias de la salud y adscritos a las carreras de médico cirujano, cirujano dentista, enfermería, psicología, optometría y biología. El “dispositivo narratológico” se basó la resolución de una serie de cinco cuestionarios con preguntas abiertas (diseñadas para recolectar información detallada y subjetiva sobre temas específicos, sin respuestas predefinidas y que permitieran al encuestado formular su respuesta libremente), y cuya estructura implicó un conjunto de 40 ítems y la redacción de 5 “relatos anecdóticos”, para evaluar un total de 12 tópicos generales: 1) condiciones de posibilidad y significado de la docencia; 2) misión del docente e inclinación vocacional; 3) sentimiento del alumno; 4) imagen de sí y rol docente; 5) autoconcepto; 6) orientación al logro; 7) competencias del docente; 8) competencia comunicativa; 9) acto educativo y time quality; 10) relación con otros docentes; 11) ejercicio profesional, 12) práctica de investigación. En la dimensión que compete a la ética de los usos del discurso, se debe aclarar que todos los participantes respondieron a los cuestionarios de manera intencional, como requisito de la evaluación del diplomado, y accedió voluntariamente a la socialización y al análisis e interpretación tanto de sus relatos, como de las opiniones vertidas en respuesta a los ítems formulados.

Resultados

Para los fines del análisis de la construcción de sí y la identidad docente desde el ejercicio de la autonomía bajo el modelo estetizante, fueron analizadas 4 dimensiones específicas, abarcando un total de 9 ítems, como a continuación se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1.

Dimensiones evaluadas e ítems formulados del dispositivo narratológico empleado.

| Dispositivo Narratológico | Dimensión Evaluada | Descripción del Ítem |

|---|---|---|

| Cuestionario 1 | Misión del docente e inclinación vocacional | Ítem 7: ¿Le gusta dar clases o preferiría desempeñar otro tipo de trabajo profesional?

Ítem 8: ¿Qué estatus ocupa para usted su actividad docente en el conjunto de su vida personal? |

| Cuestionario 2 | Imagen de sí y rol del docente | Ítem 13: ¿Ejerce usted un liderazgo ante el grupo y cómo lo clasificaría?

Ítem 15: ¿En alguna ocasión sintió que el grupo le rebasaba, no le daba crédito o no le obedecía? Ítem 16: ¿han existido situaciones que lo han hecho pensar en dejar de ser docente? Ítem 17: ¿Cómo cree que lo perciben los alumnos o qué cree que pensaban de usted en sus primeros grupos y actualmente? |

| Cuestionario 3 | Autoconcepto | Ítem 18: ¿Cómo se valora a usted mismo en tanto que profesor o docente?

Ítem 19: ¿Cómo debe ser para usted un buen profesor? Ítem 20: ¿Usted se considera facultado para desempeñarse como un docente y qué aspectos desearía mejorar? |

| Nota. Fuente de elaboración propia. La tabla muestra el número de cuestionario empleado para el presente reporte (de los cinco resueltos por los docentes) así como las dimensiones evaluadas y el Ítem correspondiente objeto del análisis. | ||

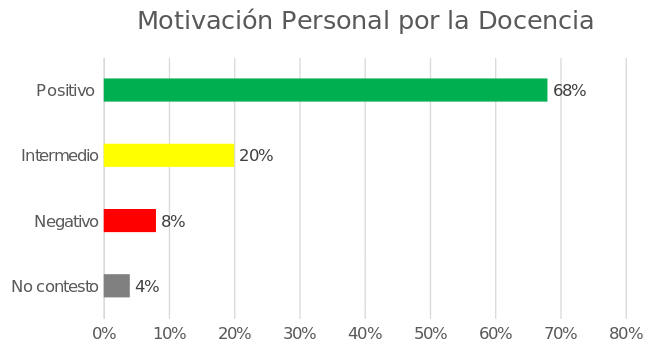

Al analizar los resultados de la enunciación de los 25 participantes con relación a su interés por la docencia ―frente a la posibilidad de desempeñar otro tipo de trabajo profesional― relativa a la dimensión “misión del docente e inclinación vocacional”, la Gráfica 1 nos muestra que el 68% de los docentes se encuentran muy motivados hacia el ejercicio de la docencia; el 20% se muestra interesado por la docencia, pero también por otras actividades profesionales (investigación, atención clínica); un 8% no se siente apegado al ejercicio docente y un 4% no contestó.

Gráfica 1.

Evaluación de la dimensión “misión del docente e inclinación vocacional

Nota. Fuente: elaboración propia. El gráfico muestra, en términos de porcentaje, la motivación positiva o grado de inclinación que el docente muestra hacia el ejercicio de la docencia.

En tanto que, algunas de las verbalizaciones características de aquellos que valoran la docencia como actividad prioritaria fueron: “Me encanta dar clases”; “Sí me gusta, considero que la mejor parte de ser docente es ese compromiso con la formación humana de nuestros alumnos”; “siempre encuentro satisfacción al ayudarle a los alumnos a entender conceptos que se piensan difíciles”; por su parte los tipificados como intermedios, declaran: “me gustaría hacer trabajos de investigación científica. Tal vez más que dar clases”; “Siempre me ha gustado dar clases, aunque también he disfrutado ser Cirujana Dentista de consultorio”; y finalmente los que no se sienten motivados hacia la docencia: “me gusta más estar en el laboratorio”; “Me gusta … dar clases, pero no me dedicaría a eso”.

Adicionalmente, al evaluar aspectos de la dimensión “imagen de sí y rol docente”, encontramos que del total de los participantes y en respuesta al Ítem 16 que valora si han existido situaciones que les han hecho pensar en dejar de ser docente, el 71.5% respondió que “no”, mientras un 28.5 % respondió que “sí”, siendo que, entre las razones que expusieron los últimos se encuentran: “la cuestión económica no es la más favorecedora y demanda mucho tiempo que no se ve reflejado en una remuneración efectiva”, además de: “Si las hubo, pero no por decisión propia, en alguna época de mi vida me retiré de la docencia por cuestiones familiares que exigían mi presencia al 100%, y por supuesto no dudé en hacerlo ni me arrepiento, ya que el priorizar a la familia, en su justa dimensión, es uno de mis valores esenciales como ser humano”. Se puede observar en estas enunciaciones, que el primer caso nos advierte que en nuestras sociedades modernas toda propuesta estetizante de construcción de sí, siempre se va a ver interpelada por una posición utilitarista que prioriza satisfactores económicos, o bien, como sí la preocupación por una existencia estética sólo fuera viable una vez que se tiene estabilidad económica; mientras que, el segundo caso, permite advertir que la propuesta de construcción de identidad docente no deja de estar articulada desde una propuesta ética más general que comprende a la persona en su conjunto y que incorpora o se subordina a otros aspectos de la vida del sujeto pero que, como podemos notar en este caso, también se orienta en base a principios o valores más generales.

Continuando con la evaluación de la dimensión de “imagen de sí y rol docente”, encontramos que un 89% de los participantes asumen el rol de líder como componente de su ejercicio docente, y si bien su taxonomía no corresponde totalmente a la tipología tradicional de liderazgo deslindada por la psicología social, su idea no deja de resultar suficientemente descriptiva acerca de cómo se coloca en una relación al otro cuando ejerce este rol: “Me gusta ser un líder participativo o democrático. Invitando a integrar y contribuir en el proceso de toma de decisiones”; “Trato de que así sea, y clasificaría mi liderazgo como ser exigente y respetuoso con el tiempo de los demás”; mientras que varios de ellos se tipifican como ejerciendo un liderazgo democrático. Por su parte, aquéllos que no se asumen en el rol, constituyen un 7.5%, en tanto que las razones que aducen son del tipo siguiente: “Trato de orientar, no considero que sea su líder, porque trabajo con ellos, es decir definimos en común temas como los turnos para participaciones, la convivencia, las reglas a seguir a lo largo de las sesiones”, mientras que un 3.5% dijo “no saberlo”.

Al evaluar el Ítem 17 de esta misma dimensión, relativo a la percepción que del docente tienen sus alumnos, encontramos que algunos de ellos, parecen no poder descentrarse y hablan desde una autopercepción antes que de la percepción que el otro tiene de ellos, de este grupo unos se enfocan a la prosopografía: “Para empezar, me veía pequeña, en segundo lugar, sentía que ellos pensaban que no dominaba el tema y por lo tanto me faltaba experiencia”; en otros casos a la prosopografía le incorporan la etopeya: “Como alguien muy joven, muy apasionado y exigente”. A otro grupo de docentes, que si reportan la percepción que los alumnos tienen de ellos, les preocupa la asimetría en el ejercicio de poder: “Considero que pensaban que era una maestra ‘barco’, estructurada y laxa. Ahora creo que sigo siendo estructurada pero no tan laxa pensando y creando mi identidad docente más consciente”; “Considero que siempre me han visualizado como una figura de autoridad, siempre me tratan con respeto”, y “En las primeras clases quizá pensaban que yo era una maestra barco”. Actualmente, ―me dijo una colega― que había una página de alumnos/as de Facebook dónde se expresaban muy bien de mí y de mis clases. Otros docentes perciben la imagen de sí como adscrita a un proceso donde la manera en que los perciben se va modificando bajo una especie de progresión hacia una imagen de respeto o autoridad, pero en otros casos hacia una mayor empatía: “Al inicio que soy muy joven y actualmente me consideran como a alguien en quien confiar y que comparte conocimientos”; “En un principio demasiado estricta, actualmente he hecho modificaciones que me permitieron relajarme un poco más en disciplina, pero a ellos les encanta lo que hacemos en el servicio”; y “Creo que en general mis primeros alumnos sí me respetaban, aunque había alguno que otro que no. Ahora siento que hay respeto de todos mis alumnos actuales”.

Por otra parte, al evaluar la dimensión descrita como “autoconcepto”, encontramos que con relación al Ítem 18, que evalúa como se valora a él mismo en su ubicación como docente, la mayoría maneja criterios de autorrealización basados en su capacidad y formación académicas; su buen desempeño basándose en los resultados de las evaluaciones que le han practicado; otros movilizan valores y determinan implicaciones: “me parece una actividad noble pero también con repercusiones socio-políticas”, o bien, porque existe una propuesta estetizante de manera explícita: “Me considero una docente apasionada de la vida y enamorada de mi profesión”; e incluso, desde una lógica más instrumental o eficientista: “Como alguien que es un medio para llegar a un fin, tengo saber, pero es mi saber, solo lo puedo compartir, pero no lo puedo dar.”

Con relación al Ítem 19, podemos observar la Tabla 2, que nos muestra la serie de preceptos que se derivan de su noción de un “buen profesor”, donde tales preceptos aparecen como una especie de “instrucciones o reglas que se dan o establecen para el conocimiento o manejo de un arte o facultad” y reflejan una serie de criterios y valores que ellos formulan a partir de su autoconcepto y que les han servido de guía de su propia actividad docente. Esta serie de preceptos es importante pues perfila un ideal que orienta el proceso de construcción de sí, y que resulta verdaderamente interesante por el nivel de asunción de responsabilidad, por determinarse como un yo causal y proponer una agencia ética, además de su orientación al otro desde una vocación docente, entre otros rasgos que se explicitan en su discurso.

Tabla 2.

Preceptos formulados por los docentes que orientan su construcción de sí

| Criterios y Valores |

|---|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Nota. Se extractan fragmentos del discurso docente en respuesta al Ítem 19, tales que reflejan criterios y valores que establecen su autoconcepto de buen docente. Fuente: elaboración propia. |

Si analizamos el ideal de docente que aquí se perfila a través del proceso de construcción de sí, es posible distinguir una serie de dimensiones que los docentes formulan como base del lazo social el cual se pretende situar por mediación de la empatía, el compromiso, la negociación, el interés mutuo, el bienestar del otro; pero también a través de una serie de características estratégicas de trato a los alumnos como: flexibilidad, interés por su aprendizaje significativo y la motivación del alumno, abierto al diálogo; y finalmente, su inscripción de un proceso formativo de constante superación personal: comprometido con su labor, se actualiza y aprende nuevas formas de enseñar, entre otras apuestas que formulan estos preceptos

Finalmente, al considerar el Ítem 20, la mayoría de los participantes evaluados se considera facultado para ejercer la docencia, pero explicitan su visión de que se trata de un proceso en que podrán ir mejorando, superando deficiencias, y ampliando su experiencia docente y su práctica profesional en la disciplina que les compete.

Conclusiones

Al proponer la serie de hallazgos derivados de un breve examen del discurso de los docentes aquí participantes, no estamos queriendo decir que los docentes se instituyen bajo el modelo estetizante de la autonomía, sino que dicho modelo nos permite iluminar ciertos procesos de construcción de sí que implican un ejercicio de la autonomía como automodelación y que tales procesos instituyen a sabiendas o no, una identidad docente. Dicha identidad implica entonces una construcción de sí y se acerca al modelo estetizante, como pudimos mostrar, por tres razones especificas: 1) porque la serie de prácticas que el docente adscrito al área de la salud ejercita, ocurren bajo preceptos, es decir, supone una agencia ética, en la medida en que moviliza valores y criterios que establecen una preferencia para optar por lo mejor o más pertinente para ellos y los otros a los que dirigen su actuación; 2) que los docentes acceden a inscribirse en un proceso de superación o autorrealización que ellos traducen en una actualización permanente y una mejora de su enseñanza, que puede tener como ejes el rigor o disciplina, el respeto y la empatía; y 3) que pone es escena y accede a la autocrítica y la crítica como mecanismos para orientar su perfeccionamiento individual.

Esta forma de inscripción en un proceso de construcción de sí en el área de la salud no es casual, implica una forma de posicionamiento actitudinal en las disciplinas que abarca esta área, es decir, las cuales toman la responsabilidad de la salud y el bienestar del otro como meta, lo que causa que los profesionales se instituyan bajo ideales de perfeccionamiento técnico a nivel quirúrgico, de dominio conceptual a nivel biomédico y de calidad humana bajo la lógica que ha impulsado la bioética en nuestra contemporaneidad.

Por otra parte, tampoco pretendemos normar la práctica docente o alcanzar un ideal de sujeto específico, y si bien es cierto que el modelo estetizante si permite prefigurar un producto final o efecto deseado sobre el sujeto, como nos advierte Foucault (1987), a saber: un dominio de sí (enkrateia), que aspire a la templanza (sophrosyne), que acceda a la justicia (dike), todo ello sobre la base de un cuidado de sí (epimeleia heautou), tal que resulta solidario con el ideal griego de sujeto kalos-agathos, es decir, el individuo bello y bueno. Es claro que en la modernidad hemos perdido un parámetro o rasero de medida único para instituirnos como individuos, y aunque para algunos el ideal o patrón esté situado en el hombre-científico: emocionalmente frío, objetivo y escéptico, tal paradigma cientificista, no obstante, parece no cubrir todas las posibilidades o satisfacer todas las expectativas de un posicionamiento ético, como ha mostrado Potter (1988), bajo su propuesta de una bioética global, que entre otras apuestas, exige al científico acceder a una mayor sabiduría para gestionar éticamente su conocimiento exponencial y a los gobiernos medidas políticas para el cuidado del planeta.

Finalmente podemos decir que hemos podido analizar la identidad como un entramado de proposiciones complexas acerca de sí mismo, lo que nos permite hablar de la identidad como una construcción de sí bajo una serie de operaciones, decisiones y límites que el sujeto ensaya sobre sí mismo, a modo de un cursor en su trayecto de vida.

De ese modo, habremos de considerar la identidad docente como el resultado de un posicionamiento actitudinal en general, entendiendo este último como una forma de estar en el mundo, lo cual implica ciertas preferencias, sensibilidades y virtudes que nos caracterizan y que se relacionan a ciertos deseos, creencias y experiencias que nos constituyen, es decir, el posicionamiento actitudinal emplaza la integración de un conjunto de rasgos al que podemos llamar la identidad del sujeto.

Al situar aquí la identidad docente según lo que enuncia acerca de sí mismo, podemos notar que la identidad docente no se reduce a la asunción y ejercicio de un rol socialmente delimitado, y la tarea de definirla tampoco se limita a la determinación de un conjunto de rasgos que lo caracterizan frente a los demás, se trata por el contrario de revelar un dinamismo inherente a la institución de sí desde el ejercicio de la autonomía como deslinda el modelo estetizante. De ese modo la identidad en general, y la identidad docente en particular aparece como una modalidad y resultado del ejercicio de la autonomía, en los límites en que el docente se sitúa al elegir, desear, aspirar, responsabilizarse o asumir, lo cual le compromete en un registro esencialmente práctico y, por tanto, supone una dimensión esencialmente ética de la institución de tal identidad docente como autonomía, deliberación y autorreferencia.

Bibliografía

Apel, K.O. (1991) Teoría de la verdad y ética del discurso. Ediciones Paidós. Barcelona.

Butler, J. (2012). Dar cuenta de sí mismo. Amorrortu Editores, Buenos Aires.

Connelly, F.M. y Clandinin, D.J. (1995). Relatos de experiencia e investigación narrativa. (en: “Déjame que te cuente”, Larrosa J. compilador), Editorial Laertes, Barcelona.

Foucault, M. (1983). ¿Qué es la crítica? Ediciones Siglo XXI, México.

Foucault, M. (1984). Historia de la sexualidad Volumen 2. El uso de los placeres. Siglo XXI Editores, Madrid.

Foucault, M. (1987). Hermenéutica del sujeto. Editorial La Piqueta. Madrid

Gergen, K. (1992): La saturación social y La colonización del yo, en el Yo saturado, Paidós, Contextos, Barcelona.

Habermas, J. (1985). Conciencia moral y acción comunicativa. Ediciones Península, Barcelona.

Habermas, J. (1991). Escritos sobre moralidad y eticidad. Ediciones Paidós, Barcelona

Honneth, A. (2016). Patologías de la Libertad. Editorial Las Cuarenta. Buenos Aires.

Le Gaufey, G. (2013). El sujeto según Lacan. Editorial El Cuenco de Plata, Buenos Aires.

Levi-Strauss, C. (1977). La identidad (Seminario). Editorial Pretel; Buenos Aires.

Potter, V.R. (1988). Global Bioethics. Michigan State University Press. East Lansing, Michigan.

Ricoeur, P. (1990). Amor y justicia. Caparrós Editores, Madrid.

Ricoeur, P. (1996). Sí mismo como otro. Editorial Siglo XXI. Madrid.

Vilar, G. (1996). Autonomía y teorías del bien. (En el libro: Cuestiones Morales). Editorial Trotta, Madrid.

Notas

- Psicología, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Universidad Nacional Autónoma de México. Correo: fherresal@gmail .com ↑