Lectura y lenguaje disciplinar en psicología[1]

Reading and disciplinary language in psychology

Claudio Carpio[2], Mairene García-Plata[3], Rodrigo Vidal-Carrera[4], Virginia Pacheco[5]

Facultad de Estudios Superiores, Universidad Nacional Autónoma de México

Resumen

La lectura de textos técnicos es la estrategia más socorrida para enseñar el lenguaje disciplinar en psicología, sin embargo, poco se sabe de su contribución real a ese propósito. Intentando mitigar esta situación, se pidió a 44 estudiantes de primer ingreso a la carrera de psicología que leyeran algunos textos especializados en condicionamiento operante, y que posteriormente observaran y describieran (de manera oral y escrita) videos ilustrativos de los procesos explicados en los textos. El análisis de sus descripciones reveló un predominio significativo del lenguaje ordinario en las descripciones orales, y presencia importante de lenguaje técnico en las escritas. Se concluye que no basta leer textos técnicos para aprender el lenguaje disciplinar en psicología, y se propone diseñar situaciones de aprendizaje en las que éste adopte formas prácticas de interacción de los alumnos con sus profesores, compañeros, usuarios y los referentes disciplinares.

Palabras clave: lectura, lenguaje disciplinar, lenguaje ordinario, psicología, estudiantes universitarios.

Abstract

Although the reading of technical texts is widely used to teach disciplinary language in psychology, little is known about its usefulness for this purpose. Therefore, in this study the effect of reading technical texts on psychology students’ oral and written descriptions of videos illustrating different learning processes was evaluated. Ordinary language predominated in the oral descriptions, but technical language was appreciated in the written descriptions. It is concluded that the reading of technical texts is not enough to learn the disciplinary language and it is suggested to design strategies to incorporate it in a practical way in the student’s training.

Key words: reading, disciplinary language, ordinary language, psychology, university students.

Introducción

Aprender psicología no equivale a repetir lo que otros psicólogos han dicho o escrito, sino aprender a hacer lo que ellos hacen durante su ejercicio profesional o de investigación, y, aún más, a hacer lo que harían o habrían hecho como práctica novedosa en situaciones distintas a las de su entrenamiento original, es decir, aprender la práctica novedosa transferida que se actualiza en situaciones inéditas (Carpio, 2005; Pacheco, 2010). De hecho, quienes sólo aprenden a repetir lo que ya se ha dicho son, en el mejor de los casos, cronistas de la disciplina, y los que sólo aprenden a repetir las acciones de otros son, si acaso, imitadores de prácticas ajenas.

Lo anterior no pretende separar el decir disciplinario de la acción disciplinaria. Por el contrario, intenta orientar la atención al hecho de que uno y otra constituyen los componentes indisolubles de la genuina práctica disciplinaria, es decir, del ejercicio teorizado que se ajusta a los criterios lógicos, conceptuales y metodológicos de la disciplina que se ejercita no como repetición cuasi-mecánica sino como actualización variada y efectiva del saber frente a problemas y situaciones novedosas (cf. Fortes y Lomnitz, 1991; Barnes, 1987; Sánchez Puente, 1995; Carpio, et al. 1995).

En su dimensión conductual, el aprendizaje de las prácticas científicas y profesionales de la psicología involucra múltiples procesos a través de los cuales las interacciones que los aprendices establecen con los objetos y eventos de la realidad se van modificando hasta lograr ajustarse en modo y función a los criterios disciplinares que definen su qué, el cómo, cuándo, con qué, por qué y para qué. En estos procesos, las cosas (objetos, acontecimientos, etcétera) de la realidad social cotidianamente compartida se transforman en cosas de la disciplina como cosas teorizadas, es decir, significadas lingüísticamente por los conceptos de la disciplina (cf. Hanson, 1977). De ello se deduce que, en los procesos formativos, las teorías, métodos y paradigmas adoptan la función de sistemas conductuales de evaluación y sanción del comportamiento individual y, al mismo tiempo, de fuentes que nutren la racionalidad pedagógica que justifica y define las estrategias didácticas adecuadas para la enseñanza y el aprendizaje de la psicología (Pacheco et al., 2023).

Asumiendo el carácter y naturaleza eminentemente lingüística de las cosas disciplinarias, diversos autores (por ejemplo, Barnes, 1987; Carlino, 2014; Díaz-González y Carpio, 1996; Hanson, 1977; Kuhn, 1971) han caracterizado la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias como procesos de socialización a través de los cuales el comportamiento del aprendiz individual se asemeja gradualmente al de los miembros más avanzados de su comunidad, desde lo conceptual y teórico hasta lo perceptivo (Carpio et al., 2020) incluyendo los ritos de iniciación y membresía gremial (cf. Fortes y Lomnitz, 1991; Sánchez-Puentes, 1995). Como resultado de esto, los científicos en ciernes, incluidos los estudiantes de psicología, aprenden a ver, oír, oler, tocar, hablar, pensar y realizar múltiples operaciones (instrumentales y conceptuales) que antes no tenían sentido en los juegos de lenguaje ordinarios. Por ejemplo, donde antes veían una “rabieta”, luego aprecian una operante condicionada, o donde solo podían ver “una confusión”, posteriormente identifican la generalización de una respuesta. Esto se debe a que el aprendizaje de la psicología equivale a aprender el lenguaje disciplinar correspondiente, consistente en un corpus conceptual y metodológico (es decir, paradigmas, modelos, teorías, conceptos, técnicas, aparatos, etcétera) que funcionan como un “instrumento lingüístico” cuyo uso adecuado, efectivo, relevante, congruente y coherente constituye la práctica científica misma (Kuhn, 1971; 1977).

En línea con lo anterior y basándose en el trabajo de Wittgenstein (1953; 1988), algunos autores han caracterizado el aprendizaje de la práctica científica en psicología como el aprendizaje de juegos de lenguaje en situaciones reales o sucedáneos, siempre en interacción efectiva con objetos y eventos respecto de los cuales palabras y acciones tienen significado funcional (e.g., Carpio et al., 2007; Ribes, 2018). Un corolario de esta interpretación es que la institucionalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje en las universidades y otros centros educativos se concreta necesariamente en interacciones lingüísticas entre el profesor (el profesor) y el aprendiz (el alumno), configuradas como discurso didáctico en relación indispensable con los referentes disciplinares concretos.

En esta interpretación, el discurso didáctico no se refiere exclusivamente a lo que el profesor dice o escribe, sino a la totalidad de las relaciones entre los diversos factores que intervienen episódicamente en la interacción profesor-alumno, incluyendo los aspectos físicos, verbales y actuativos (Carpio et al., 1999), de modo que el profesor suele participar hablando, escribiendo, moviéndose, gesticulando, manipulando objetos, etcétera, mientras el aprendiz escucha, lee, se mueve, toca, escribe, etcétera, en relación con objetos y eventos cuyas propiedades funcionales se transforman en función de lo que el profesor y los alumnos hacen en el episodio. Así, por ejemplo, el estudiante que apenas puede oír “ruidos” en un estetoscopio, después de episodios de habla didáctica es capaz de oír sonidos cardíacos (normales o anormales, según sea el caso). Evidentemente los “ruidos” son físicamente los mismos en ambos momentos, lo que cambia es el ajuste conductual del aprendiz, de manera que la sensibilidad y la percepción se vuelven teóricas, disciplinarias y científicas, debido a la mediación lingüística que se da como discurso didáctico (cf. Carpio et al., 1999; Carpio et al., 2020; Hanson, 1977). En breve, el discurso didáctico es la articulación funcional de todos estos elementos y sólo puede considerarse auténticamente didáctico en la medida en que el ajuste conductual del alumno en una etapa posterior corresponda a los criterios paradigmáticos aplicables. Además, es fundamental precisar que el discurso didáctico está fuertemente influenciado por los criterios institucionales y pedagógicos que definen los lugares (i.e., aulas, talleres, laboratorios), tiempos (i.e., calendarios, horarios, ciclos) y modalidades (i.e., presencial, online, mixto) que concretan las prácticas educativas institucionalizadas (Barrón, 2009; Carlino, 2003; Carlino et al., 2013; González, 2010; Lugo, 2011; Saavedra et al., 2022).

En la actualidad, la modalidad más común del discurso didáctico en las instituciones educativas es la lectura y la escritura debido a que la educación formal se ha generalizado y hoy en día es relativamente fácil acceder masivamente a los textos, ya sean físicos o virtuales (Chávez et al., 2020; Figueroa, 2016; Salado et al., 2017). Por ello, la lectura de textos técnicos especializados constituye la práctica de enseñanza-aprendizaje por excelencia, y regularmente se asume que a través de ella el estudiante aprende las competencias científicas y profesionales que posteriormente, tras la lectura, podrá ejercer frente a los problemas disciplinares correspondientes (Cardona et al., 2018; Díaz, 2006; Elche et al., 2019; Kharitonova et al., 2021; Osorio et al., 2018). No obstante, existen razones para dudar de que la lectura como estrategia didáctica pueda ser exitosa para conseguir el aprendizaje de la ciencia en general, y de la psicología en particular (cf. Pacheco, 2010). Entre ellas, el hecho de que los estudiantes llegan a la universidad con severas deficiencias lectoras que les impiden hacer contacto funcional con los referentes disciplinarios caracterizados por su alto grado de abstracción (cf. Andrade y Utria, 2021; Backhoff et al., 2010; Díaz et al., 2015; Guevara et al., 2014; Martínez et al., 2022; Torres, 2018).

No obstante que las deficiencias lectoras que presentan los estudiantes al iniciar su formación a nivel profesional están ampliamente documentadas, ello no ha impactado de un modo apreciable en la pedagogía y didáctica institucionalizada. Una revisión, incluso somera, de planes y programas de estudio en las instituciones de educación superior, al menos en Latinoamérica, deja ver a cualquier interesado que la lectura de textos técnicos especializados sigue representando, con mucho, la estrategia más común, y extensa, persistiendo la suposición tácita de que leer mucho basta para aprender el lenguaje disciplinar. Desafortunadamente se carece de evidencia empírica que demuestre fácticamente la debilidad de tal supuesto.

Por lo anterior, con el interés en aportar a documentar la contribución de la lectura de textos técnicos al aprendizaje del lenguaje disciplinar en psicología, en el presente estudio se evaluaron los efectos de leer artículos de teoría del condicionamiento sobre la descripción de procesos básicos de aprendizaje en estudiantes que se inician en la carrera de psicología.

Método

Participantes: 44 estudiantes de primer año de psicología de diversas universidades mexicanas, con edades comprendidas entre los 17 y los 30 años. Los criterios de inclusión fueron: ser estudiante de primer semestre de la carrera de Psicología en alguna universidad de México, contar con correo electrónico, disponer de un dispositivo con conexión a internet, y firmar el consentimiento informado correspondiente.

Aparatos e instrumentos: se utilizó un programa tipo HTML diseñado específicamente para esta investigación y la plataforma Google Forms para la recolección de datos de los participantes. Los participantes utilizaron sus propios dispositivos conectados a internet para realizar la tarea.

Procedimiento: El estudio se difundió a través de un cartel promocional que se publicó en redes sociales (Facebook, Instagram, X). A los estudiantes seleccionados se les envió por correo electrónico el enlace a la tarea, la cual consistió en leer algunos textos técnicos para luego observar y describir algunos videos breves de en situaciones cotidianas y otros en situaciones experimentales, en los que se podían identificar los procesos explicados en los textos leídos. Los textos presentados se referían al condicionamiento operante no discriminado, discriminación simple y discriminación condicional.

La tarea varió entre grupos de la siguiente manera: En el Grupo 1 (G1) consistía en la presentación de una pantalla con un video y la instrucción “Mira el siguiente video antes de continuar”, el video correspondía a una situación cotidiana de un niño haciendo un berrinche o pataleta (una operante condicionada) con una duración de 72 segundos. En la parte superior de la pantalla había un botón con el texto “Reproducir el video” que permitía al participante iniciar el video (que no podía pausar, avanzar ni retrasar y solo podía reproducir una vez). Cuando terminaba el video aparecía un cuadro para ingresar texto y la instrucción “Describe lo que sucede en el video” y el participante debía hacer la descripción de lo sucedido en el video en forma escrita. Una vez que el participante realizaba la descripción, debía oprimir el botón “Siguiente” y aparecía una pantalla con el siguiente video, en el que se mostraba a un niño deletreando la palabra “Bienvenido” (discriminación simple) con una duración de 7 segundos y se repetía el procedimiento descrito anteriormente; por último, se presentó el video de una niña clasificando pelotas por color (discriminación condicional) con una duración de 14 segundos. Inmediatamente después de la presentación de los tres videos de situaciones cotidianas antes descritos, se mostró una pantalla con un texto técnico de psicología sobre condicionamiento operante y se incluyó la instrucción “Lee el siguiente texto antes de continuar” y un botón con la palabra “Siguiente” que al ser oprimido dirigía al participante al siguiente texto, esta vez de discriminación simple, y se repetía el procedimiento; finalmente, se presentó el tercer texto, acerca de la igualación de la muestra, repitiéndose el procedimiento seguido con los dos textos previos. Después de la presentación de los textos técnicos, se proyectaron tres vídeos más, pero esta vez correspondientes a situaciones experimentales, el procedimiento fue el mismo que con los tres primeros vídeos: El vídeo de una rata oprimiendo una palanca (condicionamiento operante) con una duración de 72 segundos, un vídeo de B.F. Skinner explicando el procedimiento de discriminación simple con una paloma (discriminación simple) de 81 segundos y el vídeo de una paloma en una caja de condicionamiento en una tarea de igualación de la muestra con una duración de 110 segundos. El orden de presentación de los textos y videos fue aleatorio.

Con el grupo 2 (G2) se siguió el mismo procedimiento, con la única diferencia de que primero se presentaron los tres videos de situaciones experimentales, luego los textos técnicos y finalmente los tres videos de situaciones cotidianas. El grupo 3 (G3) y el grupo 4 (G4) recibieron el mismo tratamiento que G1 y G2, respectivamente con la única diferencia de que la descripción solicitada de los videos fue oral, no escrita.

Análisis de los datos: Se analizaron las descripciones tanto orales como escritas, distinguiendo las que se realizaban utilizando el lenguaje técnico de los textos leídos (es decir, las que identificaban respuestas, estímulos y relaciones de contingencia entre ellos) y las que se realizaban en términos de lenguaje ordinario (es decir, las que se centraban en la morfología de la respuesta, apelaban a intenciones o eran teleológicas). El tiempo requerido para realizar las descripciones también se registró como un indicador del dominio del lenguaje utilizado, asumiendo que cuanto mayor era el tiempo requerido, menor era el dominio. Por último, se registró el número de correcciones realizadas a las descripciones escritas.

Resultados

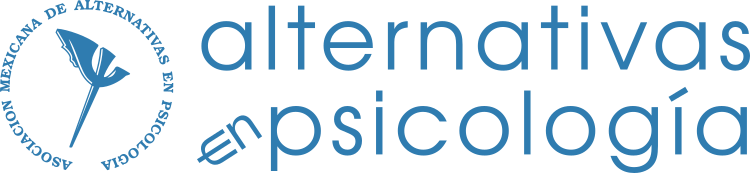

El primer dato sobresaliente que los resultados permiten identificar es que en las descripciones orales de los videos predominó el lenguaje ordinario, tanto en las que precedieron a la lectura como en las posteriores. También se apreció que se utilizó más el lenguaje disciplinar al describir por escrito los videos experimentales que siguieron a la lectura (ver figura 1).

Figura 1.

Porcentaje de participantes que hicieron descripciones utilizando el lenguaje ordinario y el lenguaje disciplinario.

Nota. El panel izquierdo corresponde a los vídeos presentados antes de la lectura de textos y el de la derecha a presentados después de la lectura. CO=Condicionamiento Operante, DS=Discriminación Simple, IM=Igualación a la Muestra.

Nota. El panel izquierdo corresponde a los vídeos presentados antes de la lectura de textos y el de la derecha a presentados después de la lectura. CO=Condicionamiento Operante, DS=Discriminación Simple, IM=Igualación a la Muestra.

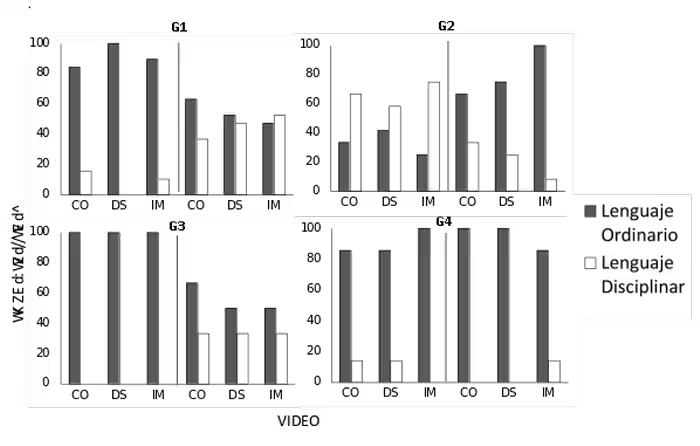

El segundo dato de interés se presenta en la figura 2, donde se aprecia que las descripciones de los videos experimentales requirieron más tiempo que las descripciones de los videos de situaciones cotidianas, con tendencia a aumentar mientras más complejos eran los procesos psicológicos ilustrados en ellos.

Figura 2.

Duración de las descripciones de videos correspondientes a situaciones cotidianas y situaciones experimentales.

Nota. CO =Condicionamiento Operante, DS = Discriminación Simple, IM = Igualación a la Muestra.

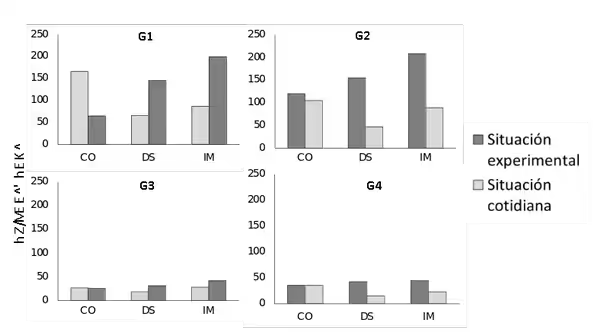

Finalmente, la frecuencia de correcciones a las descripciones escritas de los videos experimentales fue mayor a las hechas en el caso de los videos de situaciones cotidianas, destacando que en el grupo 1 su frecuencia fue una función positiva de la complejidad de los procesos ilustrados (ver figura 3).

Figura 3.

Número de correcciones hechas por los participantes de los grupos G1 y G2.

Nota. CO =Condicionamiento Operante, DS = Discriminación Simple, IM = Igualación a la Muestra.

Discusión

El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de la lectura de textos técnicos sobre las descripciones, orales y escritas, de procesos básicos del condicionamiento por parte de estudiantes de psicología. Los resultados obtenidos sugieren que la lectura de los textos presentados no mejoró significativamente la capacidad de los estudiantes para reconocer, distinguir y, en consecuencia, describir adecuadamente los procesos conductuales básicos (condicionamiento operante, discriminación simple y discriminación condicional) con el lenguaje disciplinar pertinente, independientemente de que estos ocurran en situaciones cotidianas o experimentales.

A pesar de lo anterior, sobresale en los resultados que las descripciones escritas de los videos experimentales realizadas por los estudiantes que habían leído previamente los textos técnicos (grupo 2) sí utilizaron el lenguaje disciplinar pertinente. Además, se encontró que el tiempo dedicado a la descripción de los videos experimentales fue mayor que el utilizado en la descripción de los videos de las situaciones cotidianas, y que estas descripciones fueron las más corregidas por los participantes, lo que parece evidenciar un uso más reflexivo del lenguaje disciplinar cuando se escribe que cuando se habla.

Tomados en su conjunto, y aunque no son suficientes para derivar conclusiones definitivas, los resultados aquí reportados sugieren que la lectura si bien puede contribuir positivamente al desarrollo del lenguaje disciplinar en los estudiantes de psicología, no es suficiente por sí misma para ello.

Ciertamente, es posible que los resultados obtenidos estén afectados por el reducido número de textos utilizados (tres), muy lejos de los volúmenes de lectura que los programas académicos contemplan en la mayoría de los currículos de psicología en México. Por ello, extender el estudio longitudinalmente lo suficiente como para aumentar significativamente el número de textos leídos es una modificación que deberían incluir futuras investigaciones sobre este asunto.

Otro factor que también puede ser considerado para una interpretación más justa de los resultados del presente estudio es lo que Guevara et al. (2014) y Andrade y Utria (2021) identifican como precurrentes académicas deficientes que comprometen y limitan la calidad de las habilidades lectoras de los estudiantes universitarios de psicología, incluyendo la comprensión que puedan tener de textos técnicos especializados. En la misma línea, otros autores (Andrade y Utria, 2022; Castelló, 2015; Clerici et al., 2015; Guevara y cols., 2014; Martínez et al., 2022) reportan un escaso dominio de las habilidades lectoras en estudiantes universitarios de muchas otras disciplinas en México y otros países iberoamericanos, advirtiendo de sus consecuencias para el aprendizaje de habilidades científicas y profesionales en las disciplinas en las que se están formando. Incluso se ha documentado una correspondencia positiva entre el dominio de la lengua española y el éxito académico en los estudios universitarios (Álvarez y Martínez, 2020), por lo que quienes menos saben leer logran menos rendimiento académico.

De acuerdo con las evidencias antes mencionadas, es plausible suponer que los resultados de la presente investigación pueden deberse en parte al hecho de que los estudiantes participantes no tienen las habilidades necesarias para leer adecuadamente los textos y, por lo tanto, no tuvieron el efecto esperado. De aceptarse lo anterior, se debería considerar que las deficiencias en las habilidades de lectura y escritura no se originan en la educación superior sino en las etapas educativas anteriores, por lo que sería necesario intervenir en estas para reducir dichas deficiencias y mitigar sus efectos en el aprendizaje de competencias científicas y profesionales, en lugar de asumir que los estudiantes ya cuentan con dichas competencias cuando inician su formación disciplinar. Al mismo tiempo, es imprescindible plantear la necesidad de incorporar componentes formativos en los currículos universitarios en términos de lectura, y no como cursos genéricos sino como un componente integrante e indisoluble de la formación disciplinar, es decir, enseñar también habilidades profesionales y científicas como la lectura, la escritura, la escucha y la expresión disciplinar (cf. Pacheco, 2010). Por esta razón, y en el contexto de lo argumentado en este trabajo, resulta especialmente desalentador y preocupante que a la fecha los currículos de psicología en México no reconozcan esta problemática y, en consecuencia, carezcan de los programas correctivos y preventivos esenciales.

Finalmente, en congruencia con la caracterización del discurso didáctico expuesta al inicio de este trabajo y a partir de los resultados obtenidos, debe insistirse en la necesidad de ampliar las estrategias de enseñanza y aprendizaje en la formación de psicólogos, abandonando definitivamente la exposición repetitiva de textos en clases y exámenes como recursos cuasi-únicos. En cambio, es necesario explorar sistemáticamente la utilidad potencial de convertir la lectura y la escucha en actividades prácticas vinculadas a la escritura y al habla en situaciones concretas de la práctica profesional y científica, diferenciadas y ordenadas en términos de la complejidad de los eventos y procesos psicológicos con los que se interactúa y de las habilidades involucradas en tales interacciones. De facto, esto implicaría convertir la enseñanza verbal y memorística orientada al contenido en una enseñanza activa, práctica, orientada al aprendizaje de habilidades y competencias en las que la lectura de textos técnicos especializados es solo uno de los componentes del discurso didáctico favorables al desarrollo del lenguaje disciplinar en los estudiantes de psicología.

Referencias

Álvarez, A. & Martínez, G. (2020). Inmigración, lengua y rendimiento académico en España. Una revisión sistemática de la literatura. Revista internacional de sociología, 78(3). e160. https://doi.org/10.3989/ris.2020.78.3.19.083

Andrade, L. & Utria, L. (2021). Niveles de comprensión lectora en estudiantes universitarios. Palobra, 21(1), 80–95. https://doi.org/10.32997/2346–2884-vol.21- num.1–2021-3488

Backhoff, E., Sánchez, A., Peón, & Andrade, E. (2010). Com-prensión lectora y habilidades matemáticas de estudiantes de educación básica en México: 2000–2005. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 12(1). http://redie.uabc.mx/vol12no1/contenido-backhoffsanchez.html

Barnes, B. (1987). Sobre ciencia. Labor.

Barrón, C. (2009). Docencia universitaria y competencias didácticas. Perfiles Educativos, IISUE-UNAM, 31(125) ‚76–87. http://www.iisue.unam.mx/seccion/perfiles/.

Cardona, S., Osorio, A., Herrera, A. & González, J. (2018). Actitudes, hábitos y estrategias de lectura de ingresantes a la educación superior. Educación y Educadores, 21(3), 482–503. https://doi.org/10.5294/edu.2018.21.3.6

Carlino, P. (2003). Leer textos científicos y académicos en la educación superior: Obstáculos y bienvenidas a una cultura nueva. Uni-Pluri/Versidad, 3 (2) 17–23. https://www.aacademica.org/paula.carlino/184.pdf

Carlino, P., Iglesia, P., Bottinelli, L., Cartolari, M., Laxalt, I. & Marucco, M. (2013). Leer y escribir para aprender en las diversas carreras y asignaturas de los IFD que forman a profesores de enseñanza media: concepciones y prácticas declaradas de los formadores de docentes”. Buenos Aires: Ministerio de Educación de la Nación. https://www.aacademica.org/paula.carlino/141.pdf

Carlino, P. (2014). Revisión entre pares: una práctica social que los posgrados deberían enseñar. Espaço Pedagógico 21(1), 9–29. http://dx.doi.org/10.5335/rep.v22i1.5183

Carlino, P. (2022). Investigar la enseñanza con y de la lectura y escritura a través del currículo. Seminario [Teoría de la Literatura, Literatura Comparada y Educación Literaria]. Universidad de Sancti Spíritus.

Carpio, C., Pacheco, V., Flores, C. & Canales, C. (1999). Discurso didáctico: Algo más que palabras en el aula [Didactical speech: More than just words in the classroom]. En: A. Bazán (Ed.) Aportes conceptuales y metodológicos en psicología aplicada (pp. 134–149). ITSON.

Carpio, C. (2005). Condiciones de entrenamiento que promueven comportamiento creativo: Un análisis experimental con estudiantes universitarios [Tesis doctoral, Universidad Iberoamericana].

Carpio, C., Barrios, V., Montes, G., Aguilar, F., García-Gallardo, D. & Pacheco, V. (2020). Linguistic Mediation of Perceptual Adjustment in University Students. Revista argentina de ciencias del comportamiento, 11(3), 59–69. http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1852-42062021000300059&lng=es&nrm=iso

Carpio, C., Canales, C., Morales, G., Arroyo, R. & Silva, H. (2007). Inteligencia, creatividad y desarrollo psicológico. Acta Colombiana de Psicología, 10(2), 41–50. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=79810205

Castelló, M. (2015). Los retos actuales de la alfabetización académica: estado de la cuestión y últimas investigaciones. Enunciación, 19(2), 346‐365. doi:10.14483/10.14483/udistrital.jour.enunc.2014.2.a13

Chávez, I.., Flores, C., Ordóñez, A. & Sánchez, L. (2020). Nativos digitales: internet y su relación con la lectura en estudiantes universitarios. Apertura, 12(2), 94–107. http://dx.doi.org/10.32870/Ap.v12n2.1876

Clerici, C., Monteverde, A. & Fernández, A. (2015). Lectura, escritura y rendimiento académico en ingresantes universitarios. Ciencia, docencia y tecnología, (50), 35–70. http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-17162015000100002&lng=es&tlng=pt.

Díaz, A. (2006). El enfoque de competencias en la educación. ¿Una alternativa o un disfraz de cambio? Perfiles Educativos, XXVIII (111), 7–36. https://www.iisue.unam.mx/perfiles/articulo/2006–111-el-enfoque-de-competencias-en-la-educacion-una-alternativa-o-un-disfraz-de-cambio.pdf

Díaz, J., Bar, A. & Ortíz, M. (2015). La lectura crítica y su relación con la formación disciplinar de estudiantes universitarios. Revista de la Educación Superior, 176(4), 139–158. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-27602015000400007&lng=es&nrm=iso

Díaz-González, E. & Carpio, C. (1996). Criterios para la aplicación del conocimiento psicológico. En: J. Sánchez, C. Carpio & E. Díaz-González. (Comps.), Aplicaciones del conocimiento psicológico, 39–49.

Elche, M., Sánchez-García, S. & Yubero, S. (2019). Lectura, ocio y rendimiento académico en estudiantes universitarios del área socioeducativa. Educación, 21(1), 215–237. DOI: 10.5944/educXX1.21548

Figueroa, C. S. (2016). El uso del smartphone como herramienta para la búsqueda de información en los estudiantes de pregrado de educación de una universidad de Lima Metropolitana. Educación, 49(1), 29–44. http://dx.doi.org/10.18800/educacion.201602.002

Fortes, J. & Lomnitz, L. (1991). La formación del científico en México. Adquiriendo una nueva identidad. Universidad Nacional Autónoma de México.

González, I. (2010). Prospectiva de las Didácticas Específicas, una rama de las Ciencias de la Educación para la eficacia en el aula. Perspectiva Educacional, 49(1), 1–31.http://www.perspectivaeducacional.cl/index.php/peducacional/article/view/2

Guevara, Y., Guerra, J., Delgado, U. & Flores, C. (2014). Evaluación de distintos niveles de comprensión lectora en estudiantes mexicanos de Psicología. Acta Colombiana de Psicología, 17(2), 113–121. doi: 10.14718/ACP.2014.17.2.12

Hanson, R. (1977). Observación y explicación: guía de la filosofía de la ciencia. Patrones de descubrimiento. Alianza Editorial.

Kharitonova, O., Fisenko, O. & Masyuk, M. (2021). Levels and criteria for understanding of the scientific text in the pre-university period. Propósitos y Representaciones, 9(SPE1), e866. https://doi.org/10.20511/pyr2021.v9nSPE1.866

Kuhn, T. (1971). La estructura de las revoluciones científicas. Fondo de Cultura Económica.

Kuhn, T. (1977). La tensión esencial. Estudios selectos sobre la tradición y el cambio en el ámbito de la ciencia. Fondo de Cultura Económica.

Lugo M. D. (2011). La Escritura Académica de los estudiantes de Ingeniería de la Universidad Nacional de Itapúa. Revista sobre Estudios e Investigaciones del Saber Académico, 5(1) 59 – 63. ISSN: 2078–5577.

Martínez, A., Manzano, A., García, M., Herrera, C., Buzo, E. & Sánchez, M. (2022). Grado de dominio del español de los estudiantes al ingreso a la licenciatura y su asociación con el desempeño escolar y la eficiencia terminal. Revista de la educación superior, 51(1), 89–106. https://doi.org/10.36857/resu.2022.202.2119

Osorio, A., Mendoza, E. & Ballesteros, E. (2018). Importancia de la lectura en el desarrollo de las habilidades investigativas del estudiante universitario. Ciencias Sociales Y Económicas, 2(1), 71–91. https://doi.org/10.18779/csye.v2i1.267

Pacheco, V. (2010). Clasificación de párrafos y desarrollo de habilidades escritoras en estudiantes de psicología. Revista Mexicana de Psicología, 27(2), 257–268. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=243016324014

Pacheco, V., Cruz, E. & Carpio, C. (2023). Competencias profesionales psicológicas: Docencia e investigación durante la pandemia por covid-19. Universidad Nacional Autónoma de México.

Ribes, E. (2018). El estudio científico de la conducta individual: una introducción a la teoría de la Psicología. Manual Moderno.

Saavedra, S., Saavedra, C. C., Medina, C., Sedamano, M. A. y Saavedra, D. I. (2022). Aulas híbridas: la nueva normalidad de la educación superior a partir del Covid-19. Apuntes universitarios: Revista de investigación, 12(2), 162–171. doi:10.17162/au.v12i2.1044

Salado, L., Ramírez-Martinell, A. & Ochoa, R. (2017). Hábitos de lectura y afinidad tecnológica de los estudiantes universitarios: estudio comparativo de cinco universidades de habla hispana. Estudios Lambda, (2), 1–24. https://doi.org/10.36799/el.v2i1.43

Sánchez-Puentes, R. (1995). Enseñar a investigar. Una didáctica nueva de la investigación en ciencias sociales y humanas. IISUE.

Torres, A. (2018). ¿Escritura disciplinar? Una experiencia a partir de la lectura crítica y la habilidad argumentativa en la universidad. Revista mexicana de investigación educativa, 23(76), 95–124. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-66662018000100095&lng=es&tlng=es.

Wittgenstein, L. (1988). Investigaciones filosóficas. UNAM.

Notas

- Este trabajo fue financiado por el programa PAPIME-DGAPA-UNAM, clave PE301223. ↑

- Psicología, Facultad de Estudios Superiores, Universidad Nacional Autónoma de México. Correo: carpio@unam.mx ↑

- Correo: mairene.garciap@gmail.com ↑

- Correo: rod.vidalc@gmail.com ↑

- Correo: vpacheco@unam.mx ↑