Vulnerabilidad y autopercepción en personas con discapacidad desde un enfoque de la vida cotidiana[1]

Vulnerability and Self-Perception in People with Disabilities from an Everyday Life Perspective

Julia Córdoba[2] y Eugenia Barbosa[3]

Universidad de la República de Uruguay

Resumen

Si bien la expectativa de vida de personas con discapacidad ha aumentado en las últimas décadas las condiciones sociosanitarias en las que viven limitan las posibilidades de desarrollar su vida y envejecer igual que los/as demás. Estas experiencias vinculadas a la exclusión y el estigma tienen efectos en la percepción sobre sí mismos/as. Se utilizó la técnica estadística Análisis de Correspondencias Múltiples para generar tipologías que fueron caracterizadas a partir de dimensiones sociosanitarias. Se encontró que puede haber un impacto en la autopercepción a partir de la presencia de apoyos y redes, la vulnerabilidad familiar y si la situación de discapacidad surge de una condición de salud congénita o adquirida y las trayectorias de vida y experiencias de inclusión y exclusión. La relevancia de este tipo de estudio radica en poder identificar necesidades específicas a partir del reconocimiento de aspectos homogéneos y heterogéneos en la población con discapacidad.

Palabras claves: Discapacidad, Salud, Autopercepción, Vulnerabilidad, Análisis de correspondencias múltiples

Abstract

Although the life expectancy of people with disabilities has increased in recent decades, the socio-sanitary conditions in which they live limit their possibilities of developing their lives and growing old in the same way as others. These experiences linked to exclusion and stigma have effects on the perception of themselves. The statistical technique Multiple Correspondence Analysis was used to generate typologies that were characterized on the basis of socio-health dimensions. It was found that there may be an impact on self-perception based on the presence of support and networks, family vulnerability and whether the disability situation arises from a congenital or acquired health condition and life trajectories and experiences of inclusion and exclusion. The relevance of this type of study lies in being able to identify specific needs based on the recognition of homogeneous and heterogeneous aspects in the population with disabilities.

Keywords: Disability, Health, Self-concept, Vulnerability, Multiple correspondence analysis

Introducción

El aumento de la esperanza de vida ha generado un incremento en la cantidad de personas mayores a nivel mundial; dentro de este grupo etario se encuentra las personas que han vivido toda su niñez y/o adultez con discapacidad y que ahora transcurren su tercera edad (Barreto Zorza et al., 2017; Tough et al., 2017). Al encontrarse en esta situación las personas con discapacidad requieren del despliegue de apoyos sociales generando un desafío tanto para sus familias como para los sistemas de salud y protección social de donde residen (Lai et al., 2016).

Cómo envejecen no sólo está asociado a las condiciones de salud que generan la situación de discapacidad y las comorbilidades asociadas sino también a las experiencias de inclusión y participación que hayan tenido en su niñez y/o vida adulta (Fisher et al., 2016; Guerrero Romera, 2019). En los últimos diez años diferentes estudios (Sánchez Morales, 2014; Fisher et al., 2016; Belzunegui Eraso, Puig Andreu, 2017; Giaconi Moris et al., 2017; Pallisera et al., 2018; Córdoba, Bagnato, 2021) han sostenido que, en comparación con la población en general, las personas con discapacidad presentan peor desempeño en salud (física y psicológica), ámbitos académicos, laborales y mayores niveles de vulnerabilidad y pobreza, desde un enfoque multidimensional de la misma.

Teniendo en cuenta esta realidad, y en el marco de la pandemia por COVID 19, organismos internacionales (Organización Mundial de la Salud, 2020) resaltaron la importancia de atender las necesidades específicas de las personas con discapacidad. Las sugerencias publicadas son en relación con prestar mayor atención a la salud de estas personas, a garantizar que las medidas sanitarias contemplen ayudas y/o ajustes razonables y planificar ayudas específicas para garantizar transporte, educación, alimentación y otras actividades básicas de la vida diaria. Esta tensión entre vulnerabilidad y discapacidad (Lid, 2015) interpela los acuerdos internacionales como, por ejemplo, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Organización de las Naciones Unidas, 2006) que establece que este colectivo lleve adelante su vida en igualdad de condiciones que el resto de la población sin discapacidad.

Se suma a esto que una de las dimensiones que impacta en la equiparación de oportunidades está vinculada a la autopercepción de esta población y los niveles de prejuicio, estigma y autoestigma con los que convive (Fisher et al., 2016; Werner, 2015). Si las personas han experimentado situaciones de discriminación, prejuicio y rechazo en el ámbito público, es posible que las dinámicas cotidianas se restrinjan al ámbito privado y/o familiar y que esto devenga en situaciones de exclusión y vulnerabilidad social más profundas y permanentes (Belzunegui Eraso, Puig Andreu, 2017; Sparf, 2016). De esta manera, para analizar la autopercepción de las personas con discapacidad se deben identificar tanto las experiencias vividas, patrones culturales y sistemas de ideas (Barreto Zorza et al., 2017; Giaconi Moris et al., 2017; Molina Zamora et al., 2018) así como la conciencia de enfermedad y las características sintomatológicas asociadas a determinadas condiciones de salud como, por ejemplo, las vinculadas a los trastornos mentales graves (Sparf, 2016).

La percepción que tienen las personas con discapacidad sobre su situación no es rígida, sino que se asocia, como se mencionó antes, a las circunstancias vividas y a las condiciones socioeconómicas que las caracterizan; por lo que, al modificar ciertas dinámicas culturales, familiares y/o individuales también se modifica la percepción generada (Molina Zamora et al., 2018). Uno de los factores que incide en la construcción y modificaciones de estas representaciones son, por un lado, los apoyos recibidos y, por otro, los apoyos percibidos (Belzunegui Eraso, Puig Andreu, 2017). La red de soporte impacta en las expectativas de inclusión social y autonomía, en la formación de demandas y necesidades que puede tener una persona, en cómo perciben su situación de salud, de discapacidad, y su familia (Yamashita et al., 2013; Pallisera et al., 2018). Esta red puede entenderse en, al menos, dos dimensiones, la red social relacionada a la calidad y cantidad de las redes sociales y, por otro lado, al apoyo social vinculado a los recursos materiales, psicológicos e informativos (Yamashita et al., 2013; Heinemann et al., 2016). A su vez, el recibir apoyos que no fueron solicitados, ya sea porque no hay necesidad o interés en ellos, puede tener efectos negativos en la autonomía y la autopercepción de las personas con discapacidad (Tough et al., 2017).

Cuando hay un alto nivel de apoyo social percibido hay una mejora en la calidad de vida familiar y se denominada hipótesis del amortiguamiento del estrés (Gellert et al., 2018). Este beneficio se puede observar en quienes reciben este apoyo como en quien lo provee (Yamashita et al., 2013). La autopercepción de que existe una red social puede establecerse a través de distintas formas de apoyo (Cunha de Araújo et al., 2016) y puede observarse tanto se reciban o no esas ayudas, así como si existen expectativas de recibirlos. En este sentido, si se comparan resultados sobre lo declarado entre personas con discapacidad que viven en países desarrollados y las que viven en países en vías de desarrollo, la calidad de vida de las personas que viven en los segundos es mejor. Una de la hipótesis explicativa de este fenómeno es que las personas que viven en un contexto de mayor vulnerabilidad y que tienen menor expectativa de acceder a bienes y servicios no esperan alcanzarlas; a diferencia de quienes viven con discapacidad en mejores contextos socioeconómicos (Belzunegui Eraso, Puig Andreu, 2017).

Este efecto de amortiguamiento de las redes de apoyos toma importancia cuando los abordajes sociosanitarios contemplan las necesidades y prioridades de la persona y de su núcleo familiar, además de la atención de indicadores de salud vinculados a los diagnósticos (Cunha de Araujo et al., 2016; Morgan et al., 2016).

La perspectiva de vida cotidiana (Sparf, 2016) es un enfoque que permite conocer cómo se traduce la vulnerabilidad y la exclusión en la vida de las personas con discapacidad y sus familias; para esto no se requiere que sucedan eventos vitales significativos sino poder identificar las percepciones de esta población. Se parte de la idea de que, a través de las acciones y creencias de una persona, tanto a nivel individual como las desplegadas en interacciones con su entorno, se accede a las valoraciones subjetivas de la persona sobre su situación con respecto a la vulnerabilidad y la exclusión social (Sparf, 2016). Este enfoque incluye, a su vez, la noción de que las personas pueden cambiar de intereses y expectativas en función del momento vital en el que se encuentran (Morgan et al., 2016).

Método

Se propone un estudio cuantitativo por la técnica estadística utilizada; con un propósito exploratorio y descriptivo cuyo objetivo es caracterizar la autopercepción de su situación sociosanitaria de personas con discapacidad y/o dependencia. Se determinan como variables de interés la edad, el sexo, si la condición de salud es congénita o adquirida, la severidad de la discapacidad y de la dependencia y si se encuentran en situación de vulnerabilidad debido a estas características.

Este estudio cuenta con una muestra de 124 participantes cuyo relevamiento sucedió durante el 2021. La fuente de datos es variada proviniendo de tres tipos de fuentes distintas: i) redes sociales, ii) organizaciones sociales relacionadas con la discapacidad y iii) participantes de la Encuesta Longitudinal de Protección Social (ELPS) (Banco de Previsión Social, 2016).

Este estudio cuenta con el aval del Comité de Ética para la Investigación (CEI) de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República de Uruguay y se basa en las normas vigentes de investigación con seres humanos, decreto 158/019 y ley Nº 18331 de Protección de Datos Personales de Uruguay. La participación en el estudio fue de carácter voluntario y se les informó previamente de los objetivos del a través de una hoja de información. Se les solicitó la firma de un consentimiento libre e informado del cual tuvieron acceso a una copia. El registro en la base de datos de la información relevado fue codificada de modo que no puede ser identificada con personas reales.

Las variables son nominales y cada una de ellas tienen entre dos y cinco categorías. Se realizó un Análisis de Correspondencias Múltiples (ACM) ya que su utilidad es estudiar las posibles interrelaciones entre múltiples variables (Oliveira et al., 2015). Para esta ACM se utilizaron las siguientes variables: edad (“18 a 30”, “31 a 45”, “46 a 59”, “60 a 77” y “Más de 78”) (Lin et al., 2015), sexo (valor 1=Varones y 2=Mujeres), severidad de la dependencia (“ninguna”, “leve”, “moderada” o “severa”), severidad de la discapacidad (“ninguna”, “leve”, “moderada”, “severa”, “extrema), vulnerabilidad familiar (vulnerable, no vulnerable) y origen de la discapacidad (congénita, adquirida). Por último, se utiliza como variable de etiquetado (labeling variable) el tipo de respondente (dependiente o referente de cuidado) ya que tratándose de una población que puede tener severas dificultades para comunicarse no pueda ser directamente quien responde y se debe entrevistar a un referentes calificado; que siempre fue el/la cuidador/a principal. De esta manera se pudo determinar que no existe un sesgo en los datos en función de quién responde.

La necesidad de ayuda autopercibida se relevó a través de una pregunta “Debido a su condición de salud ¿usted diría que tiene necesidad de ser ayudado para realizar ALGUNA de las siguientes actividades: Comer o beber | Ir al baño | Bañarse |Vestirse | Cambiar y mantener la posición | Desplazarse dentro del hogar?” que fue aplicada dos veces en el cuestionario; al inicio de la entrevista y al finalizarla. La intención existente detrás de esta decisión era ver si, luego de hacer todas las preguntas sobre su salud, existían modificaciones sobre la percepción de su situación.

A su vez, se midió la dependencia con el Índice de Katz (Katz et al., 1963) que otorga un valor en función de que la persona necesite ayuda en las siguientes actividades de la vida diaria: “comer”, “vestirse”, “caminar”, “ir al baño” y “transferencia”. La combinación de la presencia de una o más de una de estas le asignan una determinada severidad de dependencia.

Se aplicó la versión reducida de 12 variables del World Health Organization Disability Assessment Schedule 2.0 (en adelante WHODAS) (Wojtalik et al., 2024) para evaluar la severidad de la discapacidad. El encuadre de aplicación coloca al/a la respondente, en cada pregunta, con la siguiente consigna “En los últimos 30 días, ha tenido Ud., dificultades para…” Además del resultado global de discapacidad, a cada una de las preguntas que componen esta versión del instrumento se le adjudica un nivel de dificultad; con las mismas categorías de respuesta.

Para la vulnerabilidad familiar se utilizaron los resultados globales que genera el Índice de Vulnerabilidad de las Familias a la Discapacidad y la Dependencia (IVF-ID, Améndola et al. 2014). El instrumento organiza 50 preguntas organizadas en 7 dimensiones: condiciones sociales favorables, envejecimiento, dolencias crónicas, condiciones sociales desfavorables, apoyo social, analfabetismo, redes sociales.

Teniendo como referencia el concepto de la Clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud (CIF) (Organización Mundial de la Salud, 2001) se operacionalizó la variable “origen de la discapacidad” tomando como referencia los tipos de diagnósticos y el momento en los que estos comienzan a observarse limitaciones funcionales debido a la enfermedad. Se parte de la idea de que la discapacidad surge cuando estas condiciones de salud generan limitaciones que, en contacto con el entorno, dificultan el acceso y la participación en igualdad de condiciones que las personas que no tienen esos diagnósticos. De esta manera, se asignó adquirida a las discapacidades que tienen su origen cuando ya pasó más de un año de nacido y congénita cuando surgen limitaciones antes, durante o hasta el año de nacido.

Resultados

Los resultados que se presentan en este estudio son parte de la tesis doctoral de una de las autoras de este artículo. Si bien la técnica de análisis estadística es igual a una de las publicaciones de la tesis (Córdoba et al., 2022), la originalidad de este estudio es la combinación de variables utilizadas en la ACM y el objetivo a alcanzar con su uso.

Como resultados de este estudio se presentan, en primer lugar, las tipologías obtenidas y, en segundo lugar, la caracterización de éstas a través de variables vinculadas a apoyos recibidos y percibidos, experiencias de discriminación, acceso y atención de salud, inclusión laboral, trayectoria educativa, percepción de salud, limitaciones y necesidad de ayuda, comorbilidad, necesidades y expectativas.

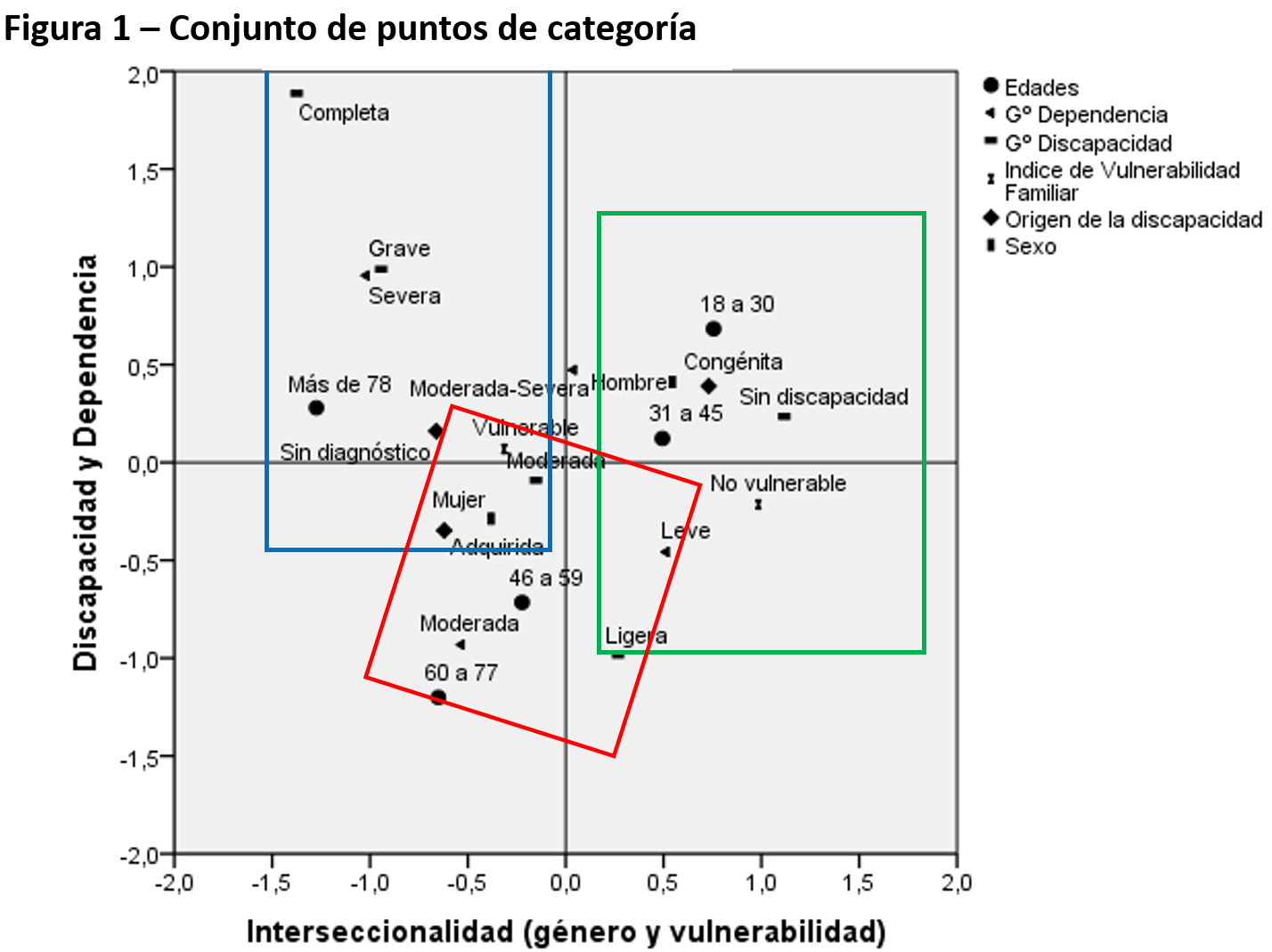

Como se muestra en la Figura 1, se obtuvieron tres perfiles descritos en la Tabla 1: i) el primero asociado a mujeres que integran la categoría “mediana edad”, ii) el segundo también de mujeres pero que pertenecen al grupo etario llamado “mayor edad” y, iii) un agrupamiento integrado por hombres en la categoría etaria “jóvenes”.

Figura 1.

Conjunto de Puntos de Categoría

|

Tabla 1Descripción de perfiles obtenidos mediante ACM |

|||

| Perfil 1 | Perfil 2 | Perfil 3 | |

| Edad | > 78 | 46 – 77 | 18 – 45 |

| Sexo | Mujeres | Mujeres | Hombres |

| Origen de la discapacidad | Adquirida | Adquirida | Congénita |

| Dependencia | Severa | Leve y Moderada | Moderada |

| Discapacidad | Grave y Completa | Ligera y Moderada | Sin discapacidad y Ligera |

| Vulnerabilidad | Vulnerable | Vulnerable | No vulnerable |

En el primer perfil (azul) se agrupan mujeres mayores de 78 años con discapacidades adquiridas que generan los grados más severos de dificultad. Se asocia a esto una situación de vulnerabilidad familiar y de dependencia severa.

Todas las participantes declaran tener un estado de salud malo o regular y que esto le genera limitaciones entre severas y moderadas. A su vez todas manifiestan necesitar ayuda de otra persona. En ambos casos, discapacidad y dependencia, coinciden las respuestas de autopercepción con lo obtenido de los instrumentos estandarizados. Cuando se repregunta, al final del cuestionario, sobre la necesidad de ayuda todas las personas declaran tener mayor necesidad de la que habían manifestado; desaparece el grado “leve” y aumenta la concentración en severa.

Casi el total de las participantes manifiesta que la condición de salud le ha afectado emocionalmente. Todas manifiestan tener dificultad para relacionarse con personas que no conocen y la mayoría relata tener dificultades para mantener una amistad. Casi el total de las integrantes manifiesta que no puede participar en igualdad de condiciones que los demás y que esta dificultad es severa o que directamente no puede hacerlo. La mayoría manifiesta requerir siempre de ayuda para participar en actividades sociales o de la comunidad.

Todas las participantes que integran este perfil manifiestan no poder realizar los quehaceres de la casa, pero sí cuentan con ayuda en caso de necesitarla. También declaran contar con ayuda en caso de necesitarla para bienes materiales, compañía, asistencia sanitaria y salir de casa. La situación cambia cuando se consulta específicamente por ayuda financiera ya que la mayoría responde no contar con ese tipo de respaldo.

Describen no tener amigos/as que vivan cerca y no recibir visitas de éstos/as mensualmente. La mayoría sí recibe visita de familiares al menos una vez por mes. Si bien todas las personas participantes declaran tener dificultades en el acceso al centro de salud, la mayoría puede continuar sus tratamientos.

Todas las participantes manifiestan que no pueden sostener actividades vinculadas al aprendizaje y casi el total declara tener extrema dificultad para aprender cosas nuevas o concentrarse durante de más diez minutos. Si bien es una cifra baja hay integrantes de este perfil que no saben leer o lo hacen con dificultad.

El segundo perfil (rojo) son mujeres que tienen entre 46 y 77 años, también con situaciones de discapacidad cuyo origen es adquirida. Los niveles de severidad, tanto de discapacidad como dependencia, ligeros y moderados. Presentan vulnerabilidad debido a su situación.

Si bien se caracterizan por no tener los valores más severos en discapacidad ni en dependencia, la mayoría percibe su situación de su salud como regular y que el nivel de dificultad que generan las limitaciones asociadas a su condición de salud son entre severo y moderado. La mitad cree que la necesidad de ser ayudada es entre leve y moderada y la otra mitad no considera necesitar ayuda. Al volver hacer esta pregunta luego de la aplicación del cuestionario las respuestas sufren una modificación; la percepción de necesitar ayuda aumenta y la mayoría de las personas considera que necesita ayuda en las actividades de la vida diaria.

Si bien todas manifiestan contar con ayuda en caso de necesitarla, la mayoría manifiesta cierto nivel de dependencia y de dificultad para realizar tareas domésticas, como preparar la comida y limpiar la casa. Sí identifican una red de apoyo en caso de necesitar respaldo con bienes materiales, compañía, ayuda financiera, asistencia sanitaria o para salir de su casa.

En relación con la dificultad para participar en actividades comunitarias la declaración se divide en mitades, una entre leve y ninguna y, la otra, entre moderada y severa. Aun así, la amplia mayoría manifiesta no necesitar ayuda de otra persona para participar en la vida social y comunitaria. La amplia mayoría identifica una leve o nula afectación emocional debido a su condición de salud.

La mayoría declara recibir visitas de familiares mensualmente; cuando se refieren a amigos/as, la frecuencia de visita es mucho menor, aunque declaran que viven cerca. No plantean dificultad para relacionarse con personas que no conocen ni mantener una amistad.

Aunque la mayoría declara tener dificultades para acceder a su centro de salud, ninguna tiene dificultad para continuar el tratamiento vinculado a su salud, tanto farmacológico como no farmacológico.

Todas las participantes de este agrupamiento saben leer y la mayoría no tiene dificultades para concentrarse durante algunos minutos ni para aprender nuevas tareas, pero más de la mitad declara tener limitaciones para realizar actividades laborales o escolares. De las participantes que se encuentran en edad laboral según las normativas uruguayas ninguna se encuentra trabajando. Dentro de este perfil la única participante que trabaja es una persona mayor de 65 años y el ingreso que recibe por esta actividad es menor al de una canasta básica de Uruguay.

Por último, el tercer perfil (verde) está integrado por personas jóvenes que no tienen discapacidad o en el caso de las que tienen, le genera limitaciones muy leves. Esta situación, que es de origen congénito, establece un nivel de dependencia moderada pero no ocasiona vulnerabilidad por su situación.

Todas las personas que integran este perfil declaran tener un estado de salud entre bueno y muy bueno y la mayoría manifiesta que su condición le genera limitaciones entre leves y moderadas. La mayoría manifiesta no necesitar ayuda de otra persona, pero cuando se repregunta todas las personas cambian su declaración; aumentando el grado a “leve” mayor necesidad tendiendo a responder la mayoría con grado “leve”.

Casi el total de las participantes manifiesta que la condición de salud no le ha afectado emocionalmente y que no tienen dificultades ni necesitan ayuda para participar en igualdad de condiciones que los demás. Tampoco identifican dificultades para relacionarse con personas que no conocen o mantener una amistad.

Quienes integran este perfil declaran contar con ayuda para tareas domésticas, como preparar la comida y limpiar la casa, ayuda con bienes materiales, ayuda financiera, compañía, asistencia sanitaria y salir de casa. Describen tener amigos/as que viven cerca y que son visitados por estos/as, así como por familiares, al menos una vez al mes.

Todas las personas participantes logran acceder a su centro de salud y continuar sus tratamientos sin dificultades.

La mayoría responde no tener dificultades para realizar su trabajo diario o las actividades escolares, aprender nuevas tareas o concentrarse durante diez minutos. La mayoría se encuentra trabajando, percibiendo como ingreso menos de una canasta básica por esta tarea. Todos los participantes que no están trabajando tienen importantes dificultades para leer.

Discusión

A medida que aumenta la edad y el impacto de la condición de salud en la funcionalidad cotidiana empeora la percepción de salud. En este sentido, los grupos de mujeres con condiciones de salud adquiridas tienen tres particularidades; i) hay un primer impacto deteriorante en las actividades instrumentales y avanzadas de la vida diaria (Ruiz Obando, 2023) lo que provoca una mayor conciencia de nuevas limitaciones (Carmona Torres et al., 2019), ii) han vivido la mayor parte de su vida sin esta situación por lo que la comparación es una fuente de percepción significativa (Gálvez et al., 2010) y, iii) los aspectos negativos de la nueva situación son los primeros en ser identificados antes que los potenciales beneficios (Grant et al., 2003).

Estas mujeres trabajaron en un contexto donde no existían marcos normativos protectores por lo que su trayectoria laboral puede haber afectado su salud y generado la actual situación de vulnerabilidad que aparece como determinante (Soriano et al., 2018). La percepción de la situación de su salud y las limitaciones son parecidas al nivel de severidad que arrojan los instrumentos estandarizados, pero a la hora de analizar la percepción de necesidad de ayuda declarada y la severidad de la dependencia la separación entre los valores es mucho mayor. Esto puede estar relacionado a que manifiestan no contar con ayuda y que, tanto en su juventud como en su adultez, pueden no haberla necesitado ya que su situación surge a partir del surgimiento de una condición de salud. Por eso, tanto la consideración de su situación como la manifestación de necesitar ayuda, es difícil de asumir y plantear (Luna Rivas, 2018).

La característica de vulnerabilidad debido a la condición de discapacidad y dependencia se mantiene en los dos perfiles poblacionales de mayor edad obtenidos en el estudio; esto es consistente con otros estudios que plantean que las personas mayores, especialmente las mujeres que son las que viven más, lo hacen en peores condiciones de salud y socioeconómicas (de Azeredo Passos et al., 2020).

Como se mencionó previamente, la percepción que tienen las personas sobre su salud se construye como una cadena de retroalimentación entre factores personales y contextuales (Organización Mundial de la Salud, 2001); lo que se denomina como círculo de exclusión (Sánchez Morales, 2014). En relación a esto dos efectos surgen; por un lado, las trayectorias de vida vinculadas a la pobreza y/o la exclusión impactan sobre las distintas dimensiones de la salud (física, psicológico y social) y sobre la valoración subjetiva de ésta (Belzunegui Eraso, Puig Andreu, 2017) y, por otro, la existencia de ayudas y redes generan beneficios no sólo al integrante con discapacidad sino a todo el núcleo familiar (Cunha de Araújo et al., 2016).

La ausencia de políticas y programas con perspectiva de Salud Pública centrada en las mujeres y la falta de promoción y prevención pueden ser también factores de riesgo que tienen consecuencias con gran impacto en la calidad de vida (Barker Collo et al., 2015; Soriano et al., 2018).

El grupo de los participantes más jóvenes declara que su condición no los ha afectado, que tienen una buena percepción de su salud, que reciben el apoyo que precisan y perciben una red social cercana. Puede no ser considerado un problema cuando las personas con discapacidad son jóvenes, pero se ha comprobado que la precariedad laboral y de formación, la falta de red y apoyo social por fuera del ámbito familiar y la escasa práctica en la toma de decisiones son factores predictores de vulnerabilidad socioeconómica y, en determinados casos, de cronificación y/o severización de condiciones de salud (Fisher et al., 2016; Belzunegui Eraso, Puig Andreu, 2017).

La percepción de la severidad de su situación puede estar influenciado, además de las dimensiones culturales y las experiencias vividas, por la propia condición de salud y el impacto de la variabilidad de la sintomatología y el deterioro asociado; por esta razón, los/as cuidadores/as pueden tener una valoración peor de la situación (Grant et al., 2003). Se suma a esto lo que se conoce como “la paradoja del envejecimiento acelerado” que refiere a que ciertas condiciones de salud generan en la persona que la presenta un deterioro funcional abrupto y significativo a mediana edad (Cohen et al., 2015; Esbensen et al., 2016; Harvey, Rosenthal, 2017; Covelli et al., 2020).

Una dimensión para resaltar que es común a los tres perfiles es cómo se modifica la percepción de la necesidad de ayuda una vez que se repregunta sobre este aspecto al finalizar el cuestionario encontrándose una diferencia en la percepción entre la discapacidad y la dependencia. La percepción de situación de salud y las limitaciones son más parecidas al nivel de severidad que arrojan los instrumentos estandarizados. A la hora de analizar la percepción de necesidad de ayuda y la severidad de la dependencia la separación entre los valores es mucho mayor. Esto puede estar relacionado a que no cuentan con ayuda y pueden haber tenido una juventud y adultez sin requerirla y por eso tanto la consideración como la transmisión de necesitarla es difícil de asumir y plantear.

El relevamiento realizado consulta distintas dimensiones asociadas a su situación entre las que se encuentran las limitaciones funcionales, los servicios con los que cuenta y los que no, sobre los apoyos y las redes existentes y la vulnerabilidad familiar. Luego de que la persona que participa contesta sobre estos aspectos la percepción de severidad de la dependencia aumenta (Palacios, 2024).

Conclusiones

El presente artículo pretende ser un antecedente en el estudio de la relación entre la autopercepción de las personas con discapacidad y su situación vinculada a la participación, la salud y la inclusión. La investigación se basó en la construcción de perfiles con datos obtenidos a través de instrumentos estandarizados y la descripción de estas tipologías a través de las respuestas de autopercepción.

El trabajo con perfiles permite identificar relaciones de homogeneidad y heterogeneidad; poniendo en evidencia que los abordajes pueden ser con enfoques epidemiológicos, pero deben considerar la singularidad. Existen claros agrupamientos que dan cuenta de la interseccionalidad entre discapacidad, vulnerabilidad, edad y género.

Se entiende que la autopercepción se construye a través de las experiencias, actitudes y conductas asociadas al entorno de una persona. Por esta razón los espacios comunes, tanto públicos como privados, deben ser un lugar a ser jerarquizados por los programas y políticas para la promoción de la autonomía y la igualdad de oportunidades.

Deben establecerse estrategias intersectoriales (salud, educación, trabajo, participación, ocio) que aborden toda la vida de las personas con dependencia de la discapacidad. De esta manera se puede prever y anticipar situaciones que en determinado momento de la vida no surgen como dificultades, pero pueden presentarse como tales en futuros cercanos.

La dimensión de la calidad de los apoyos y la presencia de redes deben ser abordadas por investigaciones en el campo de la discapacidad. Los vínculos deben poder trascender los asociados al ámbito familiar y privado de manera, con el fin de generar mayor participación, toma de decisiones y reducir el estigma y las experiencias de discriminación.

Este estudio presenta una gran limitación asociada a que es una pequeña muestra y que no es representativa; por lo que sus resultados no son generalizables.

Referencias bibliográficas

Amendola, F., Alvarenga, M. R., Latorre, M.doR., Oliveira, M. A. (2014) Development and validation of the Family Vulnerability Index to Disability and Dependence (FVI-DD). Revista da Escola de Enfermagem da U S P, 48(1), pp. 80–8. https://doi.org/10.1590/S0080-623420140000100010

Banco de Previsión Social (2016) Encuesta Longitudinal de Protección Social. [Conjunto de datos]. Uruguay. https://www.elps.org.uy

Barker Collo, S., Bennett, D. A., Krishnamurthi, R. V., Parmar, P., Feigin, V. L., Naghavi, M., Forouzanfar, M. H., Johnson, C. O., Nguyen, G., Mensah, G. A., Vos, T., Murray, C. J., Roth, G. A., GBD 2013 Writing Group y GBD 2013 Stroke Panel Experts Group. (2015). Sex Differences in Stroke Incidence, Prevalence, Mortality and Disability-Adjusted Life Years: Results from the Global Burden of Disease Study 2013. Neuroepidemiology, 45(3), pp. 203–214. https://doi.org/10.1159/000441103

Barreto Zorza, Y., Enríquez Guerrero, C., Velásquez- Gutiérrez, V. (2017). Impacto de un programa educativo en la autopercepción en salud, funcionalidad familiar y carga de cuidado en tres grupos culturalmente diversos. Investigaciones Andina, 19(35), 117–134. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=239058067007

Belzunegui Eraso, A., Puig Andreu, X. (2017) La exclusión social y sus determinantes relacionados con la salud y la discapacidad. Gaceta Sanitaria, 32(1), 96–100. https://revistas.um.es/areas/article/view/308221

Carmona Torres JM, Rodríguez-Borrego MA, Laredo-Aguilera JA, López-Soto PJ, Santacruz-Salas E, Cobo-Cuenca AI (2019) Disability for basic and instrumental activities of daily living in older individuals. PLoS ONE 14(7): e0220157. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0220157

Cohen, C. I., Meesters, P. D., Zhao, J. (2015). New perspectives on schizophrenia in later life: implications for treatment, policy, and research. The lancet. Psychiatry, 2(4), 340–350. https://doi.org/10.1016/S2215-0366(15)00003–6

Córdoba, J.; Bagnato, M.J. (2021) Characterization of People with Functional Limitations from ICF Components Using the Longitudinal Social Protection Survey (ELPS) of Uruguay. Int. J. Environ. Res. Public Health, 18, 1–17. https://doi.org/10.3390/ijerph18158012

Córdoba, J., Bagnato, MJ., Albarrán Lozano, I. (2022) Perfiles sociosanitarios de personas con discapacidad en función de la gravedad de la dependencia, la discapacidad y la vulnerabilidad familiar. Revista Latinoamericana de Población, 16(2), e202216. http://doi.org/10.31406/relap2022.v16.e202216

Covelli, V., Guastafierro, E. Leonardi, M. (2020). Daily Life and Planning for the Future of Ageing People with Down Syndrome: Results from a National Study on Caregivers. Advances in Aging Research, 9, pp. 95–115. https://doi.org/10.4236/aar.2020.96008

Cunha de Araújo, C. A., Paz-Lourido, B., Verger Gelabert, S. (2016) Tipos de apoyo a las familias con hijos con discapacidad y su influencia en la calidad de vida familiar. Ciência & Saúde Coletiva, 21(10), pp. 3121–3130. https://doi.org/10.1590/1413–812320152110.18412016

de Azeredo Passos, V.M., Champs, A.P.S., Teixeira, R. et al. (2020) The burden of disease among Brazilian older adults and the challenge for health policies: results of the Global Burden of Disease Study 2017. Popul Health Metrics, 18(14). https://doi.org/10.1186/s12963-020–00206‑3

Esbensen, A. J., Johnson, E. B., Amaral, J. L., Tan, C. M., Macks, R. (2016). Differentiating Aging Among Adults With Down Syndrome and Comorbid Dementia or Psychopathology. American journal on intellectual and developmental disabilities, 121(1), 13–24. https://doi.org/10.1352/1944–7558-121.1.13

Fisher, MH., Baird, JB., Currey, AC., Hodapp, RM (2016) Victimisation and Social Vulnerability of Adults with Intellectual Disability: A Review of Research Extending beyond Wilson and Brewer. Australian Psychologist, 51:2, 114–127. https://doi.org/10.1111/ap.12180

Gálvez, M., Godoy, M., Lagos, A. (2010). Construcción de significados de experiencia de cuerpo con personas en situación de discapacidad física adquirida. Revista Chilena de Terapia Ocupacional, (10), ág-71. https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-600361

Gellert, P., Hausler, A., Suhr, R., Gholami, M., Rapp, M., Kuhlmey, A., Nordheim, J. (2018) Testing the stress-buffering hypothesis of social support in couples coping with early-stage dementia. PLoS ONE, 13(1): e0189849. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0189849

Giaconi Moris, C., Pedrero Sanhueza, Z., San Martín Peñailillo, P. (2017) La discapacidad: Percepciones de cuidadores de niños, niñas y jóvenes en situación de discapacidad. Psicoperspectivas, 16(1), 55–66. https://doi.org/10.5027/psicoperspectivas-Vol16-Issue1-fulltext-822

Grant, G., Nolan, M., Keady, J. (2003) Supporting families over the life course: mapping temporality. Journal of Intellectual Disability Research, 47(4–5), 342–351. https://doi.org/10.1046/j.1365–2788.2003.00495.x

Guerrero Romera, C. (2019) Indicadores de envejecimiento en personas con discapacidad. La percepción de las familias. European Journal of Child Development, 7(1), pp. 59–72. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7059068

Harvey, P. D., & Rosenthal, J. B. (2018). Cognitive and functional deficits in people with schizophrenia: Evidence for accelerated or exaggerated aging? Schizophrenia research, 196, 14–21. https://doi.org/10.1016/j.schres.2017.05.009

Heinemann AW, Miskovic A, Semik P, Wong A, Dashner J, Baum C, Magasi S, Hammel J, Tulsky DS, Garcia SF, Jerousek S, Lai J‑S, Carlozzi NE, Gray DB. (2016) Measuring Environmental Factors: Unique and Overlapping ICF Coverage of Five Instruments. Archives of physical medicine and rehabilitation, 97(12), 2113–2122. https://doi.org/10.1016/j.apmr.2016.05.021

Katz, S., Ford, A. B., Moskowitz, R. W., Jackson, B. A., Jaffe, M. W. (1963) Studies of illness in the aged: The index of ADL: A standardized measure of biological and psychosocial function”. JAMA, 185(12), 914–19. https://doi.org/10.1001/jama.1963.03060120024016

Lai, JS., Hammel, J., Jerousek, S., Goldsmith, A.,Miskovic, A., Baum, C., Wong, AW., Dashner, J., Heinemann, AW. (2016) An Item Bank to Measure Systems, Services, and Policies: Environmental Factors Affecting People With Disabilities. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 97(12), pp. 2102–2112. https://doi.org/10.1016/j.apmr.2016.06.010

Lid, IM. (2015) Vulnerability and disability: a citizenship perspective. Disability & Society, 30:10, 1554–1567. http://dx.doi.org/10.1080/09687599.2015.1113162

Lin, J. D., Lin, L. P., Hsu, S. W., Chen, W. X., Lin, F. G., Wu, J. L., & Chu, C. (2015). Are early onset aging conditions correlated to daily activity functions in youth and adults with Down syndrome? Research in developmental disabilities, 36C, 532–536. https://doi.org/10.1016/j.ridd.2014.10.051

Luna Rivas, S. (2018). Abuelas cuidadoras: análisis de indicadores y efectos asociados a la asunción de cuidados hacia familiares ascendentes y descendentes. (Tesis Doctoral Inédita). Universidad de Sevilla, Sevilla. https://idus.us.es/handle/11441/80688

Molina Zamora, AJ., Martínez Cardona, MC., Barberena Borja, N. (2018). Percepción de la discapacidad en la sociedad. En Rosero Perez, M., Javier Ordoñez, E. Experiencias significativas en la psicología de hoy. Clínica, educación y ciudad. Universidad Santiago de Cali. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7646712

Morgan, H.M., Entwistle, V.A., Cribb, A., Christmas, S., Owens, J., Skea, Z.C. Watt, I.S. (2016) We need to talk about purpose: a critical interpretive synthesis of health and social care professionals’ approaches to self-management support for people with long-term conditions. Health Expectations; 20, pp. 243–259. https://doi.org/10.1111/hex.12453

Oliveira, S., Esteves, F., Carvalho, H. (2015) Clinical profiles of stigma experiences, self-esteem and social relationships among people with schizophrenia, depressive and bipolar disorders. Psychiatry Research, 229(1), 167–173. http://dx.doi.org/10.1016/j.psychres.2015.07.047

Organización de las Naciones Unidas (2006) Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Nueva York: Organización de las Naciones Unidas. https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf

Organización Mundial de la Salud (2001). Clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud: CIF. Organización Mundial de la Salud. https://apps.who.int/iris/handle/10665/42419

Organización Mundial de la Salud (2020) Consideraciones relativas a la discapacidad durante el brote de COVID-19. OMS. https://www.who.int/docs/default-source/documents/disability/spanish-covid-19-disability-briefing.pdf?sfvrsn=30d726b1_2

Palacios, A. (2024) Reflexões sobre a Trans-dis-capacidade. Pensar, Revista de Ciencias Jurídicas, 29(2), 1–30. https://ojs.unifor.br/rpen/article/view/15247/7282

Pallisera, M., Fullana Noell, J., Puyalto, C., Vilà Suñé, M., Valls Gabernet, M. J., Diaz Garolera, G., Castro Belmonte, M. (2018). Retos para la vida independiente de las personas con discapacidad intelectual: Un estudio basado en sus opiniones, las de sus familias y las de los profesionales. Revista Española de Discapacidad, 6(1), 7–29 https://doi.org/10.5569/2340–5104.06.01.01

Ruiz Obando, A. (2023). Capacidad funcional asociada al riesgo de caídas en adultos mayores de un centro privado de rehabilitación de Lima,2023. Universidad Norbert Wiener. https://hdl.handle.net/20.500.13053/10679

Sánchez Morales, MR. (2014). Las familias vulnerables con personas con discapacidad en España. Revista de Ciencias Sociales; 233, 63–78. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4554314

Soriano, J. B., Rojas-Rueda, D., Alonso, J., Antó, J. M., Cardona, P. J., Fernández, E., Garcia-Basteiro, A. L., Benavides, F. G., Glenn, S. D., Krish, V., Lazarus, J. V., Martínez-Raga, J., Masana, M. F., Nieuwenhuijsen, M. J., Ortiz, A., Sánchez-Niño, M. D., Serrano-Blanco, A., Tortajada-Girbés, M., Tyrovolas, S., Haro, J. M., … Lista de colaboradores de GBD en España: (2018). The burden of disease in Spain: Results from the Global Burden of Disease 2016. La carga de enfermedad en España: resultados del Estudio de la Carga Global de las Enfermedades 2016. Medicina clinica, 151(5), 171–190. https://doi.org/10.1016/j.medcli.2018.05.011

Sparf, J. (2016) Disability and Vulnerability: Interpretations of Risk in Everyday Life. Journal of Contingencies and Crisis Management, 24(4), pp. 244–253. https://doi.org/10.1111/1468–5973.12120

Tough, H., Siegrist, J., Fekete, C. (2017). Social relationships, mental health and wellbeing in physical disability: a systematic review. BMC public health, 17(1), 414. https://doi.org/10.1186/s12889-017‑4308‑6

Werner, S. (2015) Public stigma and the perception of rights: Differences between intellectual and physical disabilities. Research in Developmental Disabilities, 38, pp. 262–271. https://doi.org/10.1016/j.ridd.2014.12.030

Wojtalik, J. A., Kotwani, A., Honarvar, R. L., Eack, S. M., D’Angelo, L., Whiting-Madison, C., & Brown, W. J. (2024). Confirmatory factor analysis of the 12-item World Health Organization Disability Assessment Schedule 2.0 (WHODAS‑2.0) within the clubhouse model of psychosocial rehabilitation for serious mental illness. Psychiatric Rehabilitation Journal, 47(3), 229–239. https://doi.org/10.1037/prj0000594

Yamashita, C. H., Amendola, F., Gaspar, J. C., Alvarenga, M. R., Oliveira, M. A. (2013). Association between social support and the profiles of family caregivers of patients with disability and dependence. Revista da Escola de Enfermagem da U S P, 47(6), 1359–1366. https://doi.org/10.1590/S0080-623420130000600016

Notas

- Esta investigación contó con la financiación de la Beca para Doctorados en Uruguay de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) de Uruguay y de la Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC) de la Universidad de la República de Uruguay. ↑

- Facultad de Psicología, Universidad de la República, Uruguay. Correo: jcordoba@psico.edu.uy ↑

- Correo: meugenia.bar@psico.edu.uy ↑